|

0 Comments

Lin Liさんのブランド、TĚLOPLANのキュレーションされている雑誌、『THE PAPER』の中で、写真家の細倉真弓さんと対談をさせていただいています。 しかも、タイトルが《恬静 Idyllic Drifters Issue》って、、本当にときめきます。 見ているだけで瞑想的になっていくような、静謐な佇まいの本だと思いました。ぜひ手に取ってみてください。 テーロプランの服は、フェティッシュなセクシーさもあって、シックでお洒落で機能性も高く、ムードがあってすごく素敵です。(持っています笑) 「静と動」をテーマに、ということだったのですが、私は真弓さんの写真に対して、映像の観点から色々熱く話してしまいました。。おそらく今までの人生で一番、「イマージュ!」「デュラス!!」と言った日でした。とても抽象的な話を、本当にうまくまとめてくださって、読者としてもとても楽しみです。 また、それに合わせてPOP-UP STOREが開催されます。 参加アーティストの世界観を感じ取れる仕掛けもあり、 対談の際に少しお話に出た関係で、イリュミナシオンから感情の動きにフォーカスした4分ほどの映像、 また、現在制作中で最新作の『Cosmo Corpus(コスモ・コルプス)』の未来縄文篇(仮)から主に、自然のエレメント(火、水、風、土、光...)を映してあるカットを編集した、4分ほどのクリップを展示させていただきます。 ぜひぜひご来店して、美しい本と服を手に取ってみてください。 会期:3/10(金)- 3/21(火) 会場:3-9-12 HIGASHI https://3912higashi.com/ 時間:12:00-20:00 -

◯前々回のブログでご紹介したSheena & The Rokketsのドキュメンタリーの長編バージョンが、3月17日から始まる、「TBSドキュメンタリー映画祭2023」(ヒューマントラストシネマ渋谷)にて上映されるそうです。私は一観客なのですが、初日3/19には三人娘のじゅんちゃんたちの舞台挨拶があったり、ライブシーンも大画面で見られると思います。東京会場のみだそうなので、この機会にぜひ! 『シーナ&ロケッツ 鮎川誠と家族が見た夢』 https://www.tbs.co.jp/TBSDOCS_eigasai/ ◯映画の方でもイベントのお知らせが近々ありそうです。 ◯新しいウェブサイトなのですが、私が見切り発車でケータイ、タブレットサイズを調整してない段階で出してしまって、今また非公開にしてあります。。! 近々イベントのお知らせも含めて更新できたらと思ってます。https://yoknahasegawa.com 目標的には、すでにある作品、例えば「イリュミナシオン 映画」等で検索してくれた人が辿り着くサイト、情報ページになることですが、こういうのの真正性がGoogleの都合っていうか、機械的なトラフィックに左右されるのっておかしくないかとよく思います。やりようはあるのだろうしそれを面倒に思っちゃいけないのでしょうが...わざわざ閻魔さまの前みたいに証明しなくちゃいけないのが精神的に辛いですね。 自分としては野良の方が自由にやりやすいし、隠れている方がいいし、わかってくれる人はわかってくれる、探してくれる人は見つけてでもくる。というのも真理だと思うのですが、一方で自分もそんなに情報に敏いわけではなく、映画を見たらきっと何かを感じてくれる、という人と出会う道筋を用意できてないのは制作者としては反省があります。 まぁこちらも、じわじわやっていこうとは思っています! あと見切り発車という意味では、私はオンラインに一度記事を出してから推敲したりしてしまっているんですが、前回の記事も結構変わりました。🙏 記憶屋列伝1 www.centralgame.org/diary/7562712 ◯最近は、「コスモ・コルプス」の編集をしていた。 今回は音声のことを考えずにカオス状態にした後、映像だけで編集した。 その方が映像原理での考え方や、シンボル操作ができるかなと思ったからだ。 しかしむしろ、ストーリーが私の中では一応あるし、音の次元での繋ぎがないので、なんというか、保守的な編集に。サイレント映画が表情をわかりやすくしているような感じです。時系列も、脚本のまま。 それだと心をあまり打たなかったので、どうしようかと思っていましたが、 抜粋映像を作る。 そうするとストーリーや脚本じゃなくて、結果的に「撮影された映像」やその集合が持っている、原理がわかってくる。 今回もそれをやってみてやっと呪縛から解き放たれた部分もありました。 全然関係なかったはずのショットとショットが響き合っているというのは、無意識に撮っていたものの共通点や、自分が持ってるものとは全然関係ない映像自体の化学反応の奇跡を目の当たりにすることにも繋がり、エキサイティングなことでした。 ここからが編集の本番ですが、次は音声を、手作業で全部コラージュしつつシンクロさせます(シンクする効果もあったけど、自分の場合はテイクで音声と映像、違うものをわざと使ったりするので...........) もう長い長い根気のいる作業で、一方で一度始めると早朝までずっとやっていたく、それこそ日常生活や他のことが完全オフモードになるので、面倒、そういう人に変身したくない、本当ギリギリのタイミングが来るまで踏み込みたくない......という気持ちもありました。 今は、もうスタートしてしまっている感じがします。 ◯写真家の細倉真弓さんと、バージニア・ウルフの『灯台へ』の読書会をスキマ時間ですることになった。岩波版を手に入れ、KINDLEでほぼ無料で英語版テキスト、audibleがあったのでダウンロードする。 今のところモチベーションが同じくらいあってバージニア・ウルフ専門家ではない二人でまず、スタートするつもりだけど、そのうち発展していけば良いなと自分的には思っている。 実は私はこれまでバージニア・ウルフの作品や人生についての情報を通ったことがなく、パッと読んで「意識の流れじゃないじゃん」と思って終わっていた。 私にとってすごいと思い没入感のある意識の流れは、ウィリアム・フォークナー『響きと怒り』のベンジーの章で、同じような文章を探して読みたいと思っても、存在しない。 旗は赤くて、牧場の上でばたばたとはためいていた。すると、一羽の鳥がその上にとまって、体を斜めにかしげていた。ラスターがなにかを投げた。旗は光った草と木の上ではためいていた。わたしは柵にしがみついていた。 「そんなにわめくじゃあねえってば」とラスターがいった。 ---- 「あんたキャディをお迎えに来たの」と彼女がわたしの手をこすりながらいった。「なんだっていうの。何をキャディにお話ししたいのよ」キャディはまるで木のような、そして彼女があたしたちは眠っているのよと、いう時みたいな匂いがした。 なにをそんなにうめくだよ、とラスターがいった。小川へいきゃあ、またあいつらが見られるだよ。ほれ、朝鮮あさがおをやるだ。彼がわたしに花をくれた。わたしたちは柵をくぐって、囲い地のなかにはいっていった。 「なんだっていうのよ」とキャディがいった。「なにをキャディにお話ししたいの。」 この場合、イタリックの斜字は、別の時空間がベンジーの把握している時空間(現在)に突如として入り込んでいると自分は捉えて読んでいます。 またこのベンジーは外からみると、知的障害のある人物であり、実際にはうめいていたり、周囲とのコミュニケーションが困難である様子が示唆されている。けれど、ベンジーの内面世界で確かに反響しているもの、それが知性でも感情でもないかもしれないにしても、確かに個人的な何かによって選択追憶し現実生成していることが、その意識、心の中が、この文章では読める、という不可能なことが実現しています。(個人的には感情と捉えて読んでしまってますが) そこでは感覚の始まりみたいなものが絶え間なく繰り広げられていて、誰かの言葉がベンジーの中に入ると、20年前の誰かの言葉と並ぶ。それを読むともうもの凄いノスタルジックで聖なる感覚があります。 一度失われたはずの時間が、ベンジーの中で完璧に復活するのです。 (同じ匂いを嗅いだとき、同じ色を見た時、またはなんとも言葉にできない瞬間をトリガーとして、過去の記憶が現在に入ってくる、プルースト的なことがベースなんだと思いますが、フォークナーは記憶という範囲よりもっと広い。なぜならベンジーにとっては、それが記憶とは判断されない、現在時なのだと思うので、時空間が入り込んできている。) この時のベンジーの「わたし」という主語の感覚は本当にすごいなと思います。 全然違う時空間の統合者という意味でも、わたしが世界に純粋に生まれ続けているという感じでも。 ただ、これに自分が共感する理由は簡単で、自分で普段世界を感覚している仕方とものすごい近いです。フォークナーの「私は白痴のために書く」という言葉があるが、私も本当に白痴なんだろうと真面目に思います。この旗で始まるところなんか、まるで撮られた映像で捨てられた部分みたいで、主体がすごく空洞で、見ることの目的がない、だけどやはり誰かの視点で、世界の動いているどこかを、誰かが見ていた、ということに、感動します。 前回の「記憶屋列伝」にも通じるものがあるけれど、いろんないろんな瞬間が「ベンジーの中」にあって、それは「純粋記憶」というほどの場所で、誰も知らないし、決して判断されて変化しない、そして消えない。それはベンジーが世界に存在し、感覚することで、ベンジーの世界意識の中で流れ続ける、自分にとってはこれが「意識の流れ」でした。(一方、翻訳言語の質に惹かれてる可能性も無きにしはあらずと思っている。私が読んだのは高橋正雄の訳。) 以前、写真のシャッタースピード(カメラが写真を撮る時に吸収する時間のながさ)を長くすると、明るいところで撮ると真っ白になる時があるが、「時」とは元々こういう真っ白なものものなんじゃないかと思いました。仮にそれを海として、それが川として流れ始めると、それが時間で、絵として映るようになる。この話は、今思い出したのですが、上の話とはあんまり関係ないかもしれません。でも、ウィリアム•ギブスンの「記憶屋ジョニー(Johnny Mnemonic)でも、最後はCondensation that drips from the geodesics(ジオデシックドームの結露からの滴り)を「聴く」シーンがあって、このイメージも書いておきたい。 一方で、ずっと、バージニア・ウルフの小説はきっと同じくらいのすごい瞬間か、感覚があるはずで、私が理解できてないのだろうということは感じていて、今回改めて調べたら、抜粋的な文章でも琴線に触れるものがあった。 というか正直、彼女の遺書を読んでしまった。なのでリアルタイムで読んで理解する意味とは違う、色々な奥底にある感情との関連付けが始まってしまっているという部分もあってなんとも難しい。しかしその決定的出来事のある世界線以外の可能性にも意識を向けつつ読みたいとも思っている。自殺しない世界線がハッピーエンドだ、とは単純には思っていない。if でもdoneでも、意味が圧縮されないようにしたい。 図書館でたまたまとか、学校で課題になったから読んだ本が、何か不思議に迷い込んだ道の記憶として残っているように、縁のある本になりそうだと感じている。 また私と真弓さんでは当然一つの文章を読み、感覚することも、理解することも違うだろうから、そういうことを勉強会の中で知って考えや感覚の仕方を深めていけるといいな〜と思っている。 出版社の東信堂は、ジョルダーノ・ブルーノ全集の売り切れ状態になっている書籍に関して、デジタル化の準備を進めているそうです。これから刊行される本も含め、その重要な思想が広まることを望む。 ---- ジョルダーノ・ブルーノについては長らく漠然と、天動説と地動説がぶつかる時代に、地動説を唱えた何人かの中の一人、しかし最初の方の一人で、自説を覆さず、そのために火刑に処された人...、といううろ覚えの記憶しかなかった。 科学の本を読んでいても、コペルニクス、ガリレオ・ガリレイは出てくるが、彼は出てこない。しかし先日、ふと思い立ってその辺の流れで「あの、自説を覆さなかった人は誰だっけ」と調べ始めていたところ、気づくと「聖灰日の晩餐」に私も参加しており、その喜劇と真理の旅の中、一気にその思想を敬愛してしまっていた。『聖灰日の晩餐』は、戯曲形式で、異端の嫌疑をかけられ、イタリアから放浪してイギリスに来たブルーノが、惑星や宇宙は真実どんなふうに存在して動いているのかについてイギリスの"知識人"との問答対決を行い*、ギャグ用の、話を落とす人がいたりして、(「取るに足らない人」というような名称だけど、飄々ともしていてちょっと道化師っぽい。)笑えるところも沢山ある。ヒューマニズム的な人間性と、宇宙性(地球上の自然はまた別の位置付けになるのか)と言うかけ離れたものが、彼によって結びつくような感じがした。そして、その後も色々読みたいと思ったのだが、岩波でも一冊しか出ておらずそれも絶版というのに驚いた。 *これについて後述するフランセス・イエイツは、『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統』ではこう書いている 「このロンドン散策は虚構のもので、作中の晩餐会は当時ブルーノが奇寓していたフランス大使館で行われたのではないだろうか。コペルニクスの天体理論は本当にこの哲学談義の主題なのだろうか。それとも何かがこの理論によって暗示されていたのではないだろうか。」 しかし一方で、唯一ブルーノの本を現在進行形で出している出版社があり、しかも全集。ネット検索すると、復刊ドットコムでの声とか、「ありがたい出版社」と感謝の声もあり、同時に代表作と言われている本など絶版でかなりの高値だったので、その出版社の東信堂様に、破れた本でもいいので定価で買えないか、あるいは再版を考えていらっしゃったりしないか、そしてファンレター的な意味も含め、全集をとても楽しみにしているとメールを送らせていただいた。 するとお返事があり、なんと、現在売り切れになってしまった本のデジタル化を進めている、それはニュースのページでお知らせされるとのこと。 そしてさらに、『英雄的狂気』が売り切れになってしまったかと思っていたが一冊あり、帯が破れていたのでそれを取り寄せて、架け替えて送っていただき... 非常に感動しました。 --- ブルーノについて調べている時、こちらのサイトを拝読させていただきました。 http://saiki.cocolog-nifty.com/shoka/2008/11/post-905b.html "神は無限の中に、無限を通して我々に感じられるのです。どういうことかというと、我々は無限を知ることはできないが、無限は有限との切点において、その有限の中に無限自身を映す" ブルーノは科学者というよりカトリックの修道士で、哲学者と紹介されている。 同じく神を考えることで宇宙を考えた人にクザーヌスがいるけれど、その二人の考え方の違いなど勉強になりました。 クザーヌスは、神は無限であり、宇宙は有限であり無限を知ることができないと、 しかしブルーノは、有限と無限との接触点に、自然が、宇宙があるのだと、そしてそれらを通して無限を見ることができると http://editus.co.jp/BG_II/j_shimizu.html https://www.kousakusha.co.jp/NEWS/weekly20100518.html http://editus.co.jp/BG_II/j_shimizu.html コペルニクスも太陽を中心にしたネオプラトニズムの範疇から逃れられなかったが、ブルーノは宇宙には中心はなく、逆に言えば何処でも中心になりうると当時考えた。現代の宇宙もこのように考えられている。ガリレイが宇宙を望遠鏡で見たのは1609年(広〜くみよう、ガリレオガリレイ で覚えている)ブルーノは1600年2月17日に7年の獄中での生の後、亡くなったという。説明として、幾何学的な補助線の引かれた天文図が「聖灰日」の中にもたくさんあるけれど、その論理の積み重ねで宇宙について正しい認識をしているのに本当に驚かされる。物質が介在しない不思議な視力。 宇宙が機械の力で観測されている現在、それらの図の美しさは神秘的な賭けにも感じるし、神が反映された自然への美的信頼にも感じる。 また、これも他の方も書いていらっしゃったけど、外国人に対する思想もとても示唆的。「聖灰日」でイギリスの人たちが外国人であるブルーノらに街で暴力をふるうシーンがあるのだが、ブルーノの結論は「イタリア人はこうじゃない。外国人にとてもおおらかです」と。それがイギリスやイタリアだけじゃなく現代の情勢に刺さる感じがある。 そう言うわけで、やっときちんと知ることができたブルーノだったが、実は記憶術のことを調べていたときに読んでいた文章に何度も出てきていたことに気づく。こないだ高野山で得度を受けたお坊さんでもある優子ちゃんとも話したけれど、空海はある言葉を何度も唱える修行をして記憶力を高めたという。最近サンスクリット話者たちの灰白質が発達しているという記事を読んだので、空海がやったのはそういうことではないかと思っている。ブルーノはのちに投獄されたことからも明らかなように、教会から見て問題のある人だった。彼の中にあったものは焼き捨てられなければならなかった。ただ、放浪していたことが功を奏し、外国での著作が今の時代に遺っている。そしてその内容は驚くべきものだ。だから、彼を知ることで、失われたと思われている叡智に近づくことにもなるのかもしれないと言う期待があるし、全集も、まだまだこれからの刊行も多いけど全部読みたいなぁと思う。 またフランセス・A・イエイツという研究者の『ジョルダーノ・ブルーノとヘルメス教の伝統』- を工作舎が出している。(『記憶術』も)ブルーノの場合、研究者も静かに熱い人が多い気がして応援したくなる。 フランセス・イエイツが結論をどこに置いているかまだ読めていないのだが、タイトルやレビューなどから感じるものがあり、かなり楽しみ。 *追記:今読んでいるのだが、イエイツの本で、どうやらブルーノが(自由主義的な人なだけではなく、)「ガチな人」だと言うのがわかった...ハッキリいうと、キリスト教の世界において、ヘルメス教(キリスト教が滅ぼしたはずの自然崇拝的なエジプト宗教)の復興を考えていた人。そしてルネッサンス期の魔術師。でもそれでも太陽信仰になるはずなので、宇宙に中心はない、という彼の考え方がどの辺から来るのかはまだわからない。 古代神学の流れについてこれまでピタゴラス派とか話題に出たことはあったが、全然興味を持ててなかった。真理だと思えなかった。しかし、ブルーノほどの人の考えとなると、俄然......... プラトンを三人目の古代宗教の伝達者と、宗教的に捉えるのはなるほどと思った。確かに哲学と言われているから哲学と思ってきたけど、神から伝えられた世界の真理という時、イデアや洞窟の比喩ほど納得できて、ヒューマン的でなく(掟とかはヒューマンぽい)、どこから来たのかと思う考え方はない。 しかし当時、キリスト教全盛期の中で、ヘルメス教が知識人の中で流行っていたというのはどんな感じなのか、何が動機なのか(デモニズム的な操作願望なのか...それとも真理の追求なのか...)まだイメージが掴めない。しかし今よりも魔術というものが生きていた時代であったことはわかる(し、ニューヨークとか行くと普通にナチュラル志向のものも取り揃えた魔女用のショップとかがあってすごい混んでるから西洋の伝統なんだろうけど) 色々検索して見つけた凄く勉強になるサイト... https://bh001.sakura.ne.jp/cosmologia.html 私は具体的な意味での記憶というものにとても興味があって、自分の作った映画全部、記憶が色々な形で使われているし、映画(シネフィルの大量記憶、映画鑑賞の曖昧な記憶)、短歌自体や、歌人の記憶、稗田阿礼、ギブスンのJohnny Mnemonic、Sarah KaneのCleansed(ボディメモリー)、DNA自体、(空海、阿頼耶識、、ボルヘスっぽい感じ、タロットのシステム)...に惹かれるのもそれで、特に自分のものでない記憶を大量に詰め込んでいる人に、ものすごく興味がある。ギブスンはおそらく、コンピューターの時代だったので、それを肉体化したキャラクターが生まれたのだろうけど、この時代に改めて読んでも(個人的に)魅力的な内省をしており(I'd spend most of my life as a blind receptacle / how hollow / sat and sang other peopple's knowledge, synthetic languages I'd never understand for three hours..、I'm a very technical boy. )それが、他の人もそうなのか、自分独特の何かなのか、よくわからない。アンドロイドやビッグデータもいいけど、Johnnyの場合はデータセキュリティ関係のキャラクターでスタンドアローンで「この頭しかない」のがグッとくるし、阿礼も全部話さないと(歌わないと)いけないというのが、大量の記憶と比べて肉体的な限界とかフラジャイルさ、また希少性があることが好きなのかもしれない。 ある人たちが、まるで無限のように記憶をできるとして、それは記憶することで聖域に、「無限」に触れる能力があるとも言え、 記憶する力自体、与えられたもので、自分ではコントロール不可そうでも、誰でも努力次第で持てそうでもある。 そして人類とか生命とか宇宙の創世単位で多くのことを忘れているはずという気持ち、感情がそれらの魅力の前提としてある。(だから阿礼なんかは思い出す欲望と世界創造が直接繋がってる) 阿礼の場合は、私は、何度説明を読んでも、なぜ古事記の編纂プロセスで彼女の「記憶する」「思い出す」役割が必要だったのかが理解できない。しかしそのミステリーにとても惹かれるし、「記憶の聖性が重要視されていて、人の体を一度通した記憶を、思い出すことが必要だった」ということであったらすごくいいのになとも思う。 多分これもフランセス・イエイツの話だったと思うのだけど、記憶のための劇場について知った時、また高い記憶力を持つ人たちがそんなふうに場所とリンクして記憶しているということを読んだ時など、その場所は何処にあるんだろう、現実の空間に物としてあるとしても記憶のインデックスと一致してるってなんなんだろうという気持ちにさせられた。他にも記憶については色々感じることがあるけど特にバシッとした答えもなく、取り留めもなくなってしまう。ただそのうち何かまとめてみたい。 ----- コロナで何処へも行けなかった時、家で山井君とシモーヌ・ヴェイユの『科学について』の読書会をしていた。本をコピーし、ページを割り、毎回担当を交代して担当者が全部わからないところを調べてくる、という形でやっていた。 しかし、途中で話の内容が確率についての記述に入って、これは数学の知識がないとヴェイユが言っていることが正しいのか自体がわからないなと思い、結局4回くらいで止まったままになっている。 結果、その時勉強したほとんど具体的なことは忘れてしまっているが、それでも量子論批判という今では誰も言わないし発想もしないであろう考えの大きな価値、太陽と影と人とか梃子とかダンスとか、幾何学的な色々なイメージと語り方を遠い記憶のように覚えている、(今度カルロロヴェッリがそのままのタイトルの本のKindleが出る*訂正 3/9)アナクシマンドロスという名前とか、その人の、ー翻訳が良い感じに謎めいていただけなのかもしれないがー贖いあうために動きつづける世界という把握、ギリシア時代の、世界の美と調和を見出すために存在した幾何学の感触。ヴェイユの、厳密な論理とポエジーの融合した冷たくて熱い言葉は官能的ですらあった。そしてそれがなかったら自分は数学にも全く目を向けなかったし、別にそれでいいと思っていた。 真弓さんとこないだお話しした時に読書会をしようということになって、たとえばたった一回で終わるとしても、きっとそれは何かになるだろうと思った。それが「(最近別の方に言われた言葉)売れるかどうかなんてわからないけどさ」、 それはそうでも、これを書いていて、『科学について』もこの後きちんとまた読むつもりになった。科学の信仰以来、多くのことが可能になったが、同時にその狂信により、多くの可能性が傍に追いやられ忘れられている。 ヴェイユについて、もう一つ、多分『神を待ち望む』だったかと思うんだけど、もしかしたら『科学について』だったかもしれない。とにかくヴェイユの書いた文章と、同じ時に読んでいた、オルダス・ハクスリーの『永遠の哲学 The Perenial Philosophy(1945)』(古今東西の神秘主義者の思想を引用抜粋し、神的な実在を認識した人間の思想を研究した)の中に、共通する箇所が偶然には過ぎるほどハッキリあった。本人の記述の部分で、行単位だが、ほとんど同じ文面(思想的結論)もあったと思う。でも、年代を照らし合わせても、ヴェイユは1943年に亡くなっていて、1947年に初めて本が出版されているらしい。国も違い、ヴェイユは無名だったはずでもあり、どちらかがどちらかのノートや本を読む可能性は皆無に等しかった。読者も違うだろうし、誰か気づいている人は他にいるだろうかとQuoraで聞いてみたところ、"戦争と西洋思想の限界の時代"という回答をもらった。『科学について』にあるような人間らしさや美と切り離された科学の暴走が、一段と激しくなってくる時代だったのだろう。確かに似ている部分の内容的にもそうだったので、そうなのだろうとそのまま納得した。 二人は同時代に、博識ゆえに何冊も同じ本を読んでいて、同じ問題意識と結論を別々の国で持っていた。しかもそれらは全体としては全く違う方向の著作物を二人に書かせた。ヴェイユは原因不明の激しい頭痛に悩まされていた。ハクスリーは極度の弱視が治り、薬物も含めた意識の神秘主義的な探究へと向かった。今はインターネットがあるし、こういったことは大して不思議でもない。むしろこれからは、前時代の人のように、ジョニーのように、いかに切り離された記憶でいるか、が大事な気がする。意識すら覗かれるあるいは操作される時代が近いかすでに来ている。それでも繋がる時代精神の方に、巨大な記憶の存在を感じ、興味がある。 ☜素晴らしいドキュメンタリーです。。 SHEENA & THE ROKKETS 公式チャンネル HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCQ2MQ0ZGBDCZMZJG15LR5BW バンドや家族の歴史がギュッと詰まっている。みんなの小さな頃からの写真が可愛い。ナチュラルボーンロッカーのようなシーナさんがボーカルを始めたのが、ご結婚してから、30歳でというのに特に驚いた。

この動画は私の祖父母が住んでいた思い出の街にある、新生姜ミュージアムで、お客さんいっぱいの会場で、最前列で撮影させてもらった。ファンタジックでポップな雰囲気だったのに、誠さんがカメラの前でどストレートに渋くて荒々しすらあるギターの演奏をされた時、文字通り全身にゾクゾクッと衝撃が走った。 その後、純ちゃんに、 「友達のお父さんに言うことではないけど、誠さんてものっ凄くセクシーだよね」と言うと純ちゃんは 「そうだね。お父さんは少年そのもの、という感じでタイプは違うけど、"セクシー"って言ったらセルジュ・ゲンズブールかお父さんか、みたいな。」 としみじみと、しかし日常的なトーンで言っていて、改めて感嘆だった。 このライブビデオは、純ちゃんがいいよと言ってくれたので、バックステージのタバコを吸っている姿から撮影させていただいた。 誠さんが川嶋さんの手を「冷たいね」と握っていたので、仲良しですごいなと感じた。 撮影後、他の固定カメラと手持ちで編集相当難しいし、場を乱してしまったかなと思っていたのに、純ちゃんがかえってすごく引き込まれる編集をして、私の撮影も取り入れてくれた。 デジタルだけど、フィルムの切れ端なども映像のリズムとして使っているような感覚というか。。本当にこれしか出てこないのだが、映像自体は「パンク」で、しかも何か大円団の感覚があって、最後のクレジットは感動的だった。 また、佐渡で純ちゃんたちといた時に、芭蕉の句、 「荒海や佐渡によこたふ天の川」 をお父さんがメールで送ってくれたと、教えてもらったこともあった。風流な方。そんな人がいることで、その言葉で、芭蕉の時代とも、目の前の海や自然や時空がクロスするような感じがした。 Sheena & The Rokketsの撮影をしていると、カメラよりずっと重い楽器を持ち、2時間も舞台に立ち続ける凄まじいエネルギーを貰っていたのか、カメラの重みや痛みを感じなかった。目が腫れていた時も、シナロケのライブ後にほとんど治ってたこともあった。 ......ただ、私の直接的な関わりは、ライブ終わりに、いつも気軽に「ヨクナ、お疲れ様!」と声をかけていただけたくらい。 それでもすでに、これ以上なく幸せな気持ちだった。 そして、こんな機会をいただいていたことを、大切な家族や仲間の輪の中に入れてくれることを、改めて感謝したい。 そして、率直に言って、純ちゃんと、純ちゃんが出会わせてくれた人たちと、これからも、関わって行けたら、とても嬉しい。 一番好きなミュージック・ビデオでよく観ています。皆黒づくめで匿名的なファッションなのにだからこそ個性や眼鏡を取ったときのシーナさんの眼差しが際立っていると感じた。ダンスも可愛い。この眼鏡を探した。 SFシナロケのライブの時、最初は鮎川さんがボーカルで、男三人で渋い曲を演奏してからルーシーが華やかに登場するのが、バンドの音楽の多面性を味わえてすごく良かった。 MVは冒頭がSFノワールっぽくて面白い。(ゴダールアルファヴィルとかメルヴィルっぽいけど広角のショットが異空間性あって色が生っぽい白さで素敵。) あとこのYou May Dreamの動画が臨場感があって、バンドがすごく近く、見ると人生が変わる人も大勢いるのではないかと思いましたが、埋め込み不可でした https://www.youtube.com/watch?v=bpCR3uWASSY また、個人的なのですが、シーナ(Sheena)さんのアルバム『いつだってビューティフル』もとても好きです。 ルーシーがライブで歌っているのを聴き、好きになりました。 細野晴臣さんのプロデュースで、打ち込みのサウンドとシーナさんの歌声と、切ないけど甘ったれていないストレートな日本語の歌詞がすごく立体的で、全体的に夢心地でキュンとします。 「ビューティフル」がすごく好きですが、全曲好きです。ジャケも素敵。CDやレコードで欲しくなってくる。そして、これらの曲を聴くと自分の脳内で勝手に映像が思い浮かんでくるのですが、出演はもちろん、シーナさんと誠さんです。 私も、ロケッツ祭は続きます🚀 明けましておめでとうございます。 突然ですが、 新しいウェブサイトができました🧩 NEW OFFICIAL WEBSITE ▷https://yoknahasegawa.com/ (デザイン:山井隆介 DESIGNED BY RYUSUKE YAMAI) ドメインはシンプルに、yokna~(名前).comにしました。 前々から、Central Gameというサイト名にしているからか、Googleでやっても一ページ目にも上がって来ない..と感じていたのですが、それと関係があるのかないのか、11月頃から山井君が実験的にポートフォリオを作り始めてくれて、あれよあれよという間に集大成的なページを作ってくれました。 図鑑的に、Yokna Patofa〜長谷川億名(2005〜2023)という名義で作ったものが集めてあります。 山井くんのアイディアで、映画、映像、写真、テキスト、MIXTAPE、などなどその時々の興味で色々やってきたことを、年代順ではないルールで並列させました。それぞれのページに作品説明があります。 こうやってみると、不思議な線形を描いて不時着しているようなものばかり、・・・ Central Gameという名称もcentralgame.orgというドメインも気に入っているので、Webサイトをファサード〜本館、こっち(Central Game)を奥の間的にしておき、ブログはその分これまでよりも自由に、引き続きここで書いていくつもりです。 あと自分は匿名交流のコンセプトは好きなのですが、twitter,FB,IGといった大手SNSが好きではなく、恐る恐る現実の延長とか広告的にしか使えないため、結果やらなくなっています。ゴミになるか宝物になるか紙一重だけど手紙や写真やタブロイドの束がなぜか好きです。 いわゆる"メタバース"も、好きなはずなのですが、自分が夢見ていたぼやぼやしたものに勝手に名前をつけられ、強要的なまでに販促されているものに身を任せたくない・・。 ただもちろんウェルメイドなシステムを利用して反則的な冒険をする人たちはいるので興味はあります。 多分もっと瞑想的だったり体ぐるみの圧倒的体験を待っているのだと思う。 奥浩哉の「01」という漫画みたいに、またはジョンCリリーのタンク✖️テクノロジーみたいに、かつ安っぽくない、「物凄いゲームセンター」みたいな体験施設で全世界ゲームができて、しかも死んだ人も学習されているのでその中で色々な時代のアバターと再会できて、しかも自分にそのゲームの天才的才能があったらいいのになぁ...と常々夢想していますが、今生まれてくる子供達にとっては不完全性も含めて、自分の世代の8bitゲームみたいな異世界ノスタルジアの形成場になるのだろうからそれは面白い。脳に接続するのとか今やりたいかと言われると、まだ自然も完全には無くなっていないし、火星にいる人と抱き合いたいわけでもなく、自分には間に合っているのだが、そのうち「人間的に生きるためにそれが」必要な時代も来るのかもしれない。GibsonのBURNING CHROMEのショートストーリーみたいに「世界」を「想像」してそこでみんなを遊ばせるだけでスターアーティストになる時代とか、自分なりにも描いてみたい。でもいずれにしても「娯楽」」は餌でしかなくて、色々な経路も、タネが宇宙移動をするための人や接触のデジタル化に行き着くのだろうと思っています。でもそういった銀河もいつかは別の銀河と一緒になって...と考えていくと、目の前のいまこの時の地球に惹きつけられている一瞬は、決してゴミではないなぁと逆に思うのです。 ▷yoknahasegawa.com 子供の頃、プールの近くに大きな本屋さんがあったので、そこである詩と写真の載っている文庫シリーズを見つけて、毎週土曜日に一冊ずつ買っていた。私がスイミングスクールをやめても母と弟についていって、弟が教室に通っている間、私は車の後ろで寝転んで本を読んでいた。昼下がりの1時間くらいだったろうに、なぜかものすごく退屈な記憶、耐えられないほど長い長い時を過ごした感覚が残っている。そして気づいたら夕暮れが取り返しがつかないほど近くに来ている。これがまた辛い気持ちになるのだった。帰り道、小さかった弟が、母が、車の中で、毎週、どんな話をしていたのか。どんな様子だったのか。全く覚えていない。「ふざけていた」とか「ちょこんと座っていた」とかそういうのも。「いつもどんな風だったんだっけ?」。今なぜかその忘却をものすごく悲しく思う。とても思い出したいと。プールにアイスの自販機があって、それを食べていたかもと想像してみる。カラスも飛んでいたかも。砂利道では車は揺れていたかも。 短歌資料用写真。シーラカンスは美しいな。名が。骨格が。みんなも演出の仕方をわかっていて、深海の色にいつも取り巻かれている。

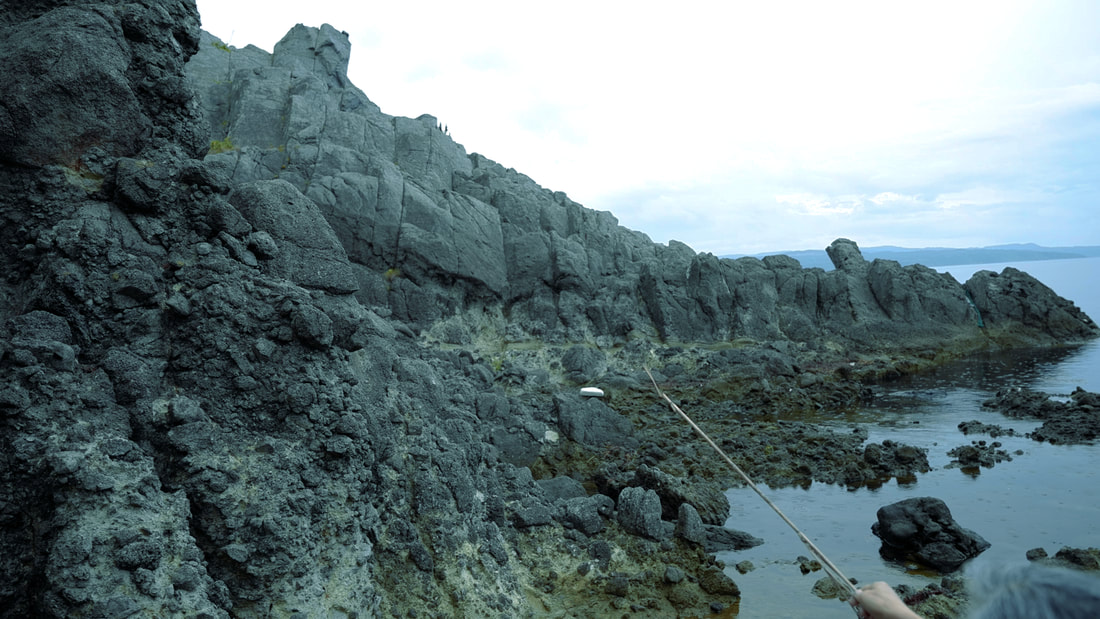

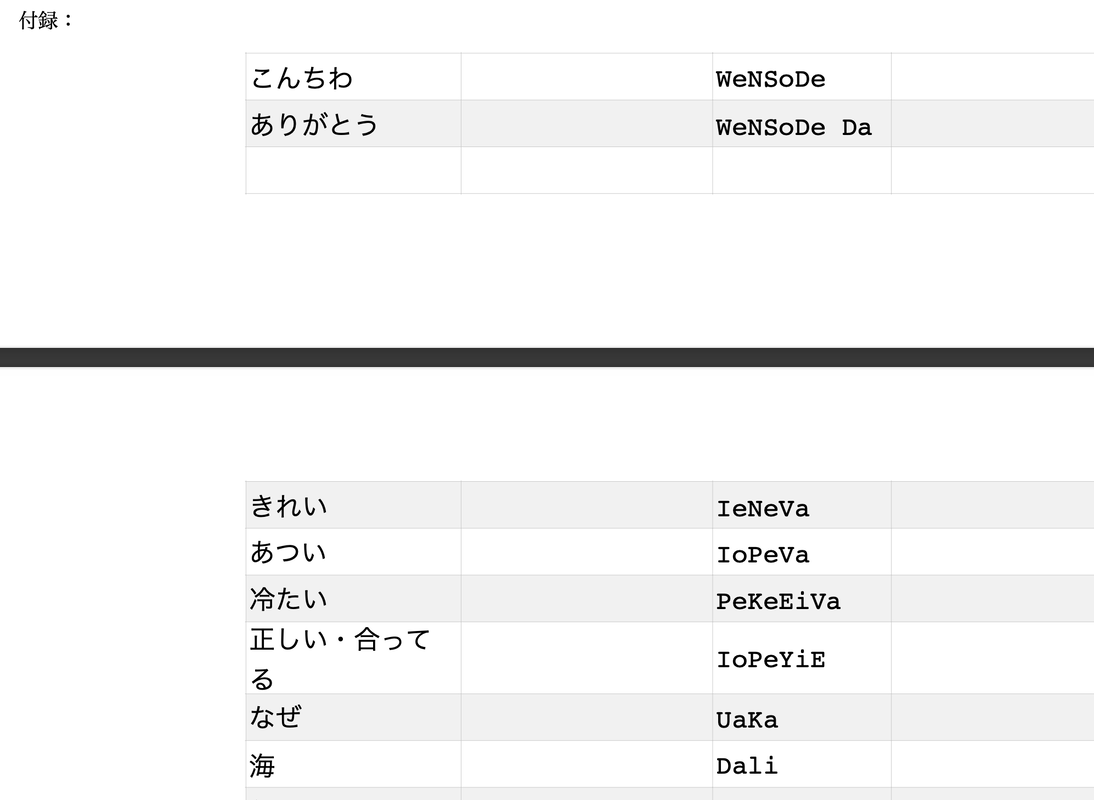

短歌を作っているときはきれいな画像が結構集まる。3枚目はレメディオス・バロ。Vesselのアルバム、『Queen Of Golden Dogs』や ピンチョンの『49の叫び』など、好きな作品のモチーフになっているので気になる存在です。やはり「隠されているもの」に一番萌えてしまいます。「この人絶対タロット作ってるな」と思ったら、やはりあった。バロのタロットをただ引いて眺めているだけでも、すごくインスピレーションがあって良さそうなのですが...。 あと前々回くらいに書いた「核融合」ですが、先日アメリカで実験成功してましたね.....。 なんだか象徴的な名称で時代を感じます。 今度会うときにはおじさんにまた聞いてみたいです。  映画『コスモ・コルプス』の撮影が、11/9の早朝に終わりました。 リサーチも含めると、一年半。撮影だけだと、一年と2ヶ月の旅でした。 泣くかと思ったけど...、泣かなかった。 まだまだ目に見える道のり(ポスプロ)がありすぎて.........そして、疲労困憊でした。 でもとにかく、撮影は終わったのだ!素材はある!新しいフェーズへ行けたのはよかった! とりあえず、宿根木でしたので、前回も見つけた石に、関係者全員の幸せを願い、帰路へとつきました。 前夜は皆既月食だと、野澤ケンさんやうちの母からメールが来た。 その夜は小木の川や宿根木の火星地帯の撮影だったけど暗すぎて無理で、みんなで銀河を見上げていた。 隠された月はまだ赤く丸く、象られていた。 月の光が消えたことによるものだったんだろうか?砂つぶのように広がった星の一帯は、どこまでも見入っていけそうだった。さらに遠くに、向こうに、何があるのだろう。こんな不思議なものを見ている、自分とは何なんだろう。そんな感覚に自然となった。 佐渡在住で星を見慣れてるはずの裕子ちゃんも、「天の河が凄いね!」と何度も言っていた。 去年の夏、虫崎に泊まった時も、星(特に100メートル歩く間に何個も見る流れ星)に驚いたけど、宇宙では今この時も、本当に多くのことが起こっている。 ----- 今日はPCのカオティックなデスクトップを整理したり、勉強していた。これまでは頑固にプレミアとたまにFinal Cutで編集していたけど、今回からはダヴィンチにする必要があり、 理由は、私のカメラがSigma fpなので、Cinema DNGという一番良い規格で撮ると、パラパラ漫画みたいな写真の状態で大量の映像が入っていて、プレミアでのプレビューの仕方がパッとはわからなかった。また面倒だけど、今回はグレーディングもちゃんと学んで、新しい道具も使ってみたいなという感じだった。 正直いうと、とにかくお金がかかるので、今回のこの作品で映画や映像制作全般をやめたいと思っているのだが、それにしては機材を買いすぎて、矛盾した状態にはなってしまっている。いずれにしても、あと数年は、この映画と付き合って行くことにはなる。 これをいうと驚かれることもあるのだが、イリュミナシオンはNikon D600で撮影し、その後はFujiのX-T2というカメラを個人的に使っていた。一般的にはキヤノン5D→sony αシリーズ、ブラックマジックなどが人気だったけど、周囲とは別のカメラを使いたかった。T2で映画制作は難しいかなという印象だったけど、自分と道具の関係(ときめくか否か)の方が大事だった。 コスモ・コルプスは、他にもさまざまなカメラを五つか六つくらい使っている。 それらをどうまとめるのか、また、パート自体もいくつもあるので、それらをどう一つの作品として落とし込んでいくのか、これからはそういったことを考えていく必要がありそう。今のところは本当に混沌。でも、いったいどんなことになるのか、どんな実験ができるのか、武者震いしている。 整理しながら撮ったスクショ。→  去年の夏、佐渡。フル装備 去年の夏、佐渡。フル装備 この映画を制作中に色々な変化があった。 量子論を本質的に理解するために、(幼年期に即、また完全に諦めた)数A~線形代数までの問題集を買った。ふと(x+y)^2や 3を証明する方法を自分で考えてみようと思って、(脳裏にヴェイユの「科学について」の中にある、ギリシアの哲学、数学に関する描写があったのだが)、図形や立体で一辺を(x+y)の正方形、立方体としてやってみたら、できた。感動した。理系の人々にはバカバカしいことかもしれないが。公式って歴史なんだ、相当凄いツールだなと... 目標は、ペンローズ「皇帝の新しい心」ら辺をポエティックにではなく、読むことである.......ガチな本を読みたい。 先週、未来縄文編と仮題しているパートを撮影した。 晴れ男のヤマモトユウセイ君のおかげで、天気予報は雨も多かったが、佐渡は全日、夏のような快晴と言ってよかった。(今日また台風が通過して、秋が来た感じがしている) ユウセイ君は、10年ほど前に撮影した初めての映画、『イリュミナシオン』という映画に、「キクチ」という役で出演してくれている。 キクチ(ユウセイくん)の『イリュミナシオン』での輝き(淡々とした中で調和を破りたがり、破る、一方でだからこそ映画全体の抑圧をその分一番表現して、独特な気持ちになる存在感)をびっくりしてくれた人は自分の周りでも多かったが、今回タイヨー役で再び関わり、撮影させていただいて、やはりミラクルを起こす人、心底創造すること遊ぶことを欲し、それらをしている人だと思った(し、自分はそれを絶対逃さないようにしようと思った)。受けたことのないような速い球、変な球を投げてきて欲しいのだ。 しかし今回は対になる主役がいる。ミツキ役のしみずさきさんだ。 最初に彼女のアップをカメラから覗き込んだ時、凄まじく異次元に引き込まれた。"生まれたての雫のような黒い炎"、と言う感じで、遠い未来まで見通していそうな強さと、ものすごく寂しげな眼差しをただ見ていればいいというだけだった。本当にミツキと言う人がいるのを見ていると言う感じだった。 この二人と私は普通にコーヒーを飲むような友達だったけど、なぜか寝食を共にする機会があり、映画を作ってみて気づいたのは、潜在意識が非常に刺激される、そういった"人類が喪失した記憶"モードでの対話が可能、ということだった。 タイヨーとミツキがどんな人物なのか、「海」はこの二人の世界の中ではどんな意味を持つのか、そしてその世界は今の私たちの世界や時とどう繋がっているのか、たくさん話したような、全然話さずに済んだような不思議な感じだ。 佐渡での撮影というのもあってなのだろうか。 また、ゆうせいくんがプログラムをしてくれて、日本語とほぼ一音対応の「ヤマモト語」というものを作り出し、異語でのコミュニケーションも行っていたからだったのか。 言語に関しては、元々は、さきちゃんが、アイヌやシベリアで使われている、『抱合語』を教えてくれ、そのコンセプトで作った言葉を劇中に話そう、というのが始まりだった。 抱合語 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B1%E5%90%88%E8%AA%9E 意味が繋がり、長い一つの単語を生成していくと理解したのだが、その言葉が表すものや、見えている世界について想いを巡らすことで、まるで環境や自他の境界線がないような「未来縄文人」についての共通項を持てた。結果的には抱合語ではなく、日本語ベースの言葉になったけれど、作品全体に大きな影響を与えてくれている。また、非現実的な設定もある中で、言語があるということが、「未来縄文人」の実在を信じるとっかかりになってくれた。  コスモ・コルプス 未来縄文編ヤマモト語 コスモ・コルプス 未来縄文編ヤマモト語 また、この映画のハイライトの一つは、やはり『未来編』と同じく、山井隆介君の美術だろう。 そして、そこでのユウセイ君の身体の反応と、佐渡の自然だろう。 山井君の持ってるスピリチュアルな唯物論、恐いぐらいのカルマとダルマの絡み合いは、子供でも大人でも、ヒトの記憶とソーゾー力をとんでもなく刺激すると感じる。 シンプルなモノと人の体の動きのみで、進化の歴史、赤ん坊が生まれる瞬間などが目の前の光景に多重露光されているようだった。このシーンは、この記事には掲載していないが、公開するのがとても楽しみだ。 また今回も、佐渡の南の方の「小木町」のゲストハウス、iroの横山裕子さんには非常に助けていただいた。 ゲストハウス Iro https://posadairo.localinfo.jp/ https://www.booking.com/hotel/jp/iro-zuo-du.ja.html ・・と、同時に、裕子ちゃんは現代編のメインキャストでもあります。 この記事の末尾にありますが、最後に現代編の、裕子ちゃんのシーンを撮影して、一年以上形を変えて撮ってきたこの映画の撮影は終了になります。 それはすごく納得のいくことで、この映画や撮影を、裕子ちゃんに最後まで見てもらいたい。これからはそこへ全力で向かっていきたい。 最後に、撮影は山井君に助けてもらいつつ、水中以外は、自分で行った。 まるで彫刻家が彫刻刀を持って仕事をするような感じだった。 どんなに肉体的に疲れていても、カメラと接していると無尽蔵に力が出てくるとも思った。(仕事が終わればお風呂に入れると思っていたのもあるが..) 自分はやはり撮影が一番楽しいことの一つだ、ということを認めざるを得なかった。(脚本を書くこと、世界観や人物について話し合うこと、編集も好きだが、撮影はやはり、初めて生まれていく世界を観る感じで、すごい納得-感動する。) カメラ越しに見ることで、OKか否か、どのカットが次に必要か、はっきりとわかった。 さらに、自分の目-体、カメラ、演者やモノ、世界、が回路のようになっている感覚もあった。  岩場を歩いていたら、誰かが祀っていらっしゃる岩を見つけた。上の空洞には小さな石仏のような石がある。 岩場を歩いていたら、誰かが祀っていらっしゃる岩を見つけた。上の空洞には小さな石仏のような石がある。 Click here to edit.  Click here to edit. 次回がCosmo Corpusの最終撮影になる。 その主な撮影場所である、佐渡基督教会。 この、自然が向こうに透けて見える十字架を見たとき、地球儀の話を聞いたとき、また牧師の荒井さんたちや教会に集まる皆さんとご飯を食べたとき、ここで撮影することが映画にとっても自分にとっても必要なことだと、とても思いました。 映画を作っていると色々なことで本当に疲れ、答えが出ず、そういう基本的なことも忘れてくるのですが、何度でも出会いの瞬間に立ち返り、とにかく縁があり、あった、これからあるであろう、魅力がある人やもの、ひいては世界、の潜在能力を出せるように淡々と頑張る、そして、それらを見てもらうため、完成させる、「形にする」、ことをやりきろう・・、と、改めてこれを書いていて思いました。

|

AuthorFilmmaker Archives

July 2024

|

RSS Feed

RSS Feed