|

掲題の通り、何度かご紹介させていただき、映画『コスモ・コルプス』制作の重要な拠点ともなっていた、佐渡のゲストハウス、iroが、年内で閉まってしまう事になりました。 iroを一人で営まれている裕子ちゃんから事情を聞き、少なくとも私の視点からは、何一つ悪いところがなく、夢を持って大切にしてきた場所を奪われるのを、とても残念に思いました。 ただ、悔しさもありますが、本人は前へ進みたいとポジティブに言っていますし、 辛くても、未来でその時の出来事がどう見えるかは、新しい選択にかかっているし、色々つながっているのだと思います。 現在、新しくゲストハウスを始められる古民家の物件(できれば佐渡)を探しています。ゲストハウスなので立地的な条件は色々出てきてしまうのですが、ぜひ心当たりがある方は、私でも、裕子ちゃんでも、ご連絡いただければ幸いです。 iro : https://www.instagram.com/posada_iro booking.comやAgota等でも予約できます。 私のアドレス : [email protected] 先日、ひさしぶりに佐渡へ、iroや、教会へ行って来ました。 整理していないのですが、iroの写真も一人の時に密かに撮って、 裕子ちゃんが、どういう思いでこの宿、場所を作っているのか、今更ながら少しだけ新たな発見もできました。 港の近くにはカフェや、モーニングが食べられる本格的なフランス料理屋さんができていました。 興味がある方は、冬が渡航が難しいことを考えると(来ていただくのはとても嬉しいのですが)実質は秋までで、この場所でのiroで過ごす時間は難しくなってしまいます。 これから最高のシーズンとなりますので、是非是非遊びに来てください。 --- 教会には、また新しい素敵な方が現れていて、その方が作った畑ができていました。 眞理さんもずっと畑はやりたかったが、無理だろうと思っていた土地で、その方のお話では砂の中から良いものだけを篩い分け、草を置いて土を作って植物を助ける菌のネットワークを作り、そのあとは無農薬で化学肥料も使わずに、教会の人たちが毎日食べていけるくらいの豊かな畑ができたそうです。確かに虫も食べに来るけれど、人間はその残りを食べていける。 驚いたのは、畑に杭として打たれていた切った木から、風で折れて倒れた桜から、新しい芽が出ていたことです。眞理さんは、折れた桜の隣に生えていた桜が例年になく大きく花ひらいたことについて、「理由はよくわからないのだけど、隣の木が倒れたから、自分が生き残ろうと、必死で満開になったのかな」とおっしゃっていました。 教会へは、眞理さんへの新しい物件の相談と、アフレコと、そして、コスモ・コルプスを観てくださったら必ずわかると思うのですが、本間明美さんと言う出演してくださった方が去年亡くなられ、そのお墓参りへ三人で行きました。 佐渡教会の荒井眞理さん(市議会議員でもあり牧師としても務められている)は、明美さんと非常に親身に関わっていらっしゃって、毎週「すみっこハウス」と言うところでみんながご飯を持ち寄って夕食を食べる会が教会では開かれているのですが、明美さんはそこに毎週通っていました。 私が佐渡教会を知るきっかけになったのもその会で、友人のアキさんに教えていただきました。(アキさんと知り合ったのを辿っていくと間にさらに大勢の方がいます) 教会の庭に生えていた花を皆で摘んで、水を汲める道具を持って、お墓参りに持っていきました。 明美さんのお墓は最初全然見つからず、私たちはしばらくの間、晴天の下、墓石に取り囲まれて途方に暮れ、諦めかけていました。 結局、曖昧ながらもこのお墓なんじゃ..、と同じ苗字のお墓の前でお参りしていたところ、話を聞きつけた住職が現れ、「こっちです!」と明美さんの本当のお墓の方へ歩いて行ったので完全に事情が変わり、そのお墓にすでにお供えしていた花を抜き取り、挨拶して、水滴を散らしながらみんなで住職を追いかけていきました。最初のお墓の方にはとても申し訳ないのですが、この様子はいつか映画で再現したいほどコミカルだったし、お墓にお参りした時に住職が来てくださったので、間違っているよと教えてくれたのかなと楽観的に思えています。。 あらためて明美さんのお墓の前でご挨拶し、住職にお話を聞いていると、「"真理"と言う文字を戒名に付けました」と言われ、お墓にまだ置かれている、戒名が書かれたお札を見て、非常に驚きました。眞理さんもそのことは知らなかったようで、すぐにお墓の場所がわかっていたら、住職から聞くこともなく、戒名に気づけたかもわからない、そこは曹洞宗のお寺で、明美さんはご親族のお墓に入られたということでしたが、住職が「真理」と眞理さんの名前を入れてくれたことは、宗教の違いを超えた尊重も感じて、とても胸を打たれました。 最初は明美さんのことを偲んでいたのですが、途中から政治の話になり、成り行きでお墓の前で一時間ほど情熱的に話し込んで、「きっと明美さんも楽しく話聞いてるね」と言う状況になったのが、すごくいつもの佐渡教会っぽくてよかったです。 お話の中では明美さんの歴史も少し知れて、佐渡にはいわゆる花街があったのですが、そこでお手伝いさんとして働かれていたあと、東京の大きな屋敷の家政婦の仕事をされていたと..。だから色々な運動も見ていて、最近になってからも、義憤に駆られた時には、「みんなでハチマキ縛って街に出ましょうよ!」などとおっしゃっていたそうです。 --- 帰ってきてから、メールの中で、眞理さんが、「自分の名前(=真理)の意味について改めて考えることにもなった」と書かれていて、私の名前を、「憶名さん」と書いてくれていました。 おそらくその後すこし映画の現時点でのシーンをお見せする時があって、「記憶」と言うセリフがあったのもあると思います。 私はインターネットで使っていた名前の音[yokna]を、日本の名前にしようと思い、沢山の名、沢山のペルソナ、世界がある非人称的な名前のイメージがあり、「億名」と言う名前にしましたが、たまに憶名、と書いてくださる方がいて、その度、「そっちのが合ってる、あるいは本質かもな」とよく思っていました。 結局記憶や記録ってなんなのか。みんな残そうとする、方向性のある目的と、何か瞬間的な目的があるのではないかと感じることがあります。 他にも色々あったような気がするのですが、長くなるのでこの辺で..。今年は定期的に日記を更新したいと思いながら、 コスモ・コルプスは、色々ありましたが、最終段階に入っています。 素材が大量にあり、まるまる入れられなかったところなども決まってきているのですが、そちらも、佐渡のポートレイト、連作として、参加してくださった方を含めて、残せる形、いつでも観られる形にできたらと思っています。 --- *ちなみに地震については、iroは海の近くなので、大きなやつが来たらアウトです。 なのでケータイは充電してアラームが鳴るようにし、その時は走って高台まで逃げて、と、お客さんに伝えているそうです。 偶然も大きいけれど、できることは、その時準備をしているか、だと思い、それは貪欲にやっておいた方がいいし、一緒に泊まる方がいらっしゃったら、周知していただけたらと思います。 文明によって生き残りやすくはなったし、技術が隠して安泰のように見せていることも多いけれども、そもそも自然と人間(生き物)の関係は、そういうものだったろうとも思います。

0 Comments

Evernoteを整理していて、2年くらい前に安楽死についてのアンケートを読んでから書いた下書きが出てきた。 ジャン=リュック・ナンシーのリンクも同じ下書きにあった。「このリンク先を理解してからブログを書け」との指示。結局わからなかったので下書きのままだと思うのだが、その後の二年の間に『無為の共同体』を買った。 ただ、まだ全然わかってない。 ナンシー『無為の共同体』を解読する https://www.philosophyguides.org/decoding/decoding-of-nancy-communaute/ ----- 『安楽死が合法の国で起こっていること』 児玉真美 著https://president.jp/articles/-/77281?page=1 https://www.amazon.co.jp/%E5%AE%89%E6%A5%BD%E6%AD%BB%E3%81%8C%E5%90%88%E6%B3%95%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%81%A7%E8%B5%B7%E3%81%93%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E3%81%A1%E3%81%8F%E3%81%BE%E6%96%B0%E6%9B%B8-%EF%BC%91%EF%BC%97%EF%BC%95%EF%BC%99-%E5%85%90%E7%8E%89-%E7%9C%9F%E7%BE%8E/dp/4480075771 概要を読んだだけでもとても興味深く、安楽死、尊厳死、医師幇助自殺の違いなどもやっと知った。カナダのラディカルさが興味深い。 医師やシステムの暴走、暴走しないシステムの構築の難しさ、そもそも死を選ぶ前にもっとできることがあるのではないかなど、(自分の常識や感情性とは全然違うプロフェッショナルな現場やマインドセットがあるのだろうから、批判とかではなく淡々とした業務のようになっていくのは全然あり得ると感じた) 一時的かもしれない状況の外圧で自死を選ぶことと、身体的な不治の病や障害による痛みや生きにくさを感じ選ぶこと、精神的な理由によって選ぶこと。混ざっている領域もあるだろうけどそれぞれ死を選ばずに済む方法はあるのかもしれない。さらに詐欺のように死を選ばされる危険性もあるのかもしれない。 こう言った現実性と自分が思う事は違う層のことなのだろう。 一つは、純粋な死を望む気持ちはあるのではないかということ。ただ、それが「病んでいる」ということでも「治すべき」こととも私は思わずこれまで生きてきたけれど、たとえば社会や身体が完全にストレスフリーなものだったら死にたいというアイディアが出るかどうかは確かにわからない。(『ハーモニー』みたいになってきた) 自分ーポジションから逃げたくなる、あるいはポジションを奪われる恐怖、「死ななければ殺される」ような感覚。 自分は旅をすることで擬似的な死を行い、とりあえず生きた時期があった気がするけれど、それも乱用すれば根本的な解決にはならないかもしれないし、お金もかかる。 ナンシーの言うように、今の装置的な社会の人間の捉え方、集団が何のためかよくわからないけど目的(再生産、維持)に向かっていること、が、なくなれば、..死を望む気持ちは、その時にやっと初めて正当(オーガニックで、哲学的)になってくる考えだろうか。 ------------ そしてその下書きのもっと前に、『宛名のないメール』と言うSNSで読んだ手紙をコピペしたものがあった。 https://www.blindletter.com/ でもサイトで文章を検索してみても出てこなかった。 URLも保存しておらず、作者がわからないのだけど、読み返して、申し訳ないのだけどものすごく転載したくなった。 この「宛名のないメール」に比べると、私が書いていることは存在価値ゼロだと素直に思う。地元新聞で、ナンシーの思想について「投壜通信」と書いていた記事があったので、海にメッセージを放つモチーフの「宛名のないメール」と繋がった。

スイスの合法的な安楽死についてのアンケートを読んで(Friday, May 13, 2022, 11:04 PM) https://www.swissinfo.ch/jpn/%E5%AE%89%E6%A5%BD%E6%AD%BB-%E8%B3%9B%E6%88%90-%E5%8F%8D%E5%AF%BE-/46004884 昔から、もちろんその時その時で大変美しくて純粋なものに触れて、胸が震えたこともあったし、神様に感謝したい、とか、この人に会えて本当に良かったと思う瞬間も沢山ある。 生きることの意味は、存在間の愛とか感性、神(と言える感覚の方向)を愛すること、それは意味とも言えないようなもの、生きることそれ自体であると思う。 このスイスでの安楽死についてのアンケートはとても参考になったし、何か冷静になれた気がする。そもそも死ぬ権利を持てない理由はなぜなのだろうか。 色々な意見で安楽死賛成が多いけれど、反対意見で印象的だったのは、 「ナチスのような奴らが現れたら悪用する」 「生きるのも生きようとせず、死ぬのも死のうとしないのが自然」 ということだった。そんなふうに自然に生きて死ねたらそれは理想だろうと思う。 あとは当たり前だけど一番の問題は、「その人の生きる苦痛がその後もし、生き続けていたら、消え去る可能性がないわけでもないこと」だと思う。それは誰もわからない事だけど、特に周囲の人は期待する事なのではないだろうか。 一方で、アンケートの中に、 「安楽死があることが、生きることの中でお守りになる。絶対死んではいけないと思って生きることと、何かあったら死ねる、と思って生きることには大きな違いがある」 このような意見だったけれど、わかる気がした。決して閉じ込められているわけではない、死ぬことも生きることも、自分の自由なのだと気づけば、逆に湧いてくる力もあるのではないだろうか。 大勢の人々の意見が見えるようになり (例えば、電車が誰かの自死("人身事故")によって遅れた時。帰ってから思い出し、その日付の事について調べた。「他人に迷惑かけんな」と言うツイッターの人。同情的な人はあえて呟かないかもしれない。誰が亡くなったのか。高校生の男の子だった。そんなに若くして、何が原因かは私には分からずじまいだろうが(あるいはもしもう少しだけ知ろうとすれば、わかるのかもしれないが)、なんでわざわざそんなに辛いやり方で死ななければいけないのだろう?と思った。 長い時間をかけ考えられる、引き返せる時は引き返せるシステムを作る。 でもそれも、一人一人が自分らしくいられる社会が構築できれば、必要のない事だろうか。 "労働と「作品」によって本質を生み出すものとして人間を規定すること、共同体を生の意味を回収するものとして捉えている。問題はその点にあるのだ、とナンシーは考える。 共同体の喪失という意識は、ひとつの幻想かもしれない。というよりも、むしろ、共同体は「絆」のようなコミュニケーションとはまったく異質のコミュニケーション(これは産業社会の内部には存在しない)から生じて、関係の「分割」から生じるものの場所を占めたと考えるほうが正当だろう。生産=有為に絡め取られているので、解体の幻想を抱いてしまったのだ。 孤独に存在する個々人から組織される、生産(=有為)の体制。これが民主主義から出発してファシズムに行き着く全体主義的、内在主義的な共同体である。 特異な存在者は、諸存在の混沌とした同一性という基底、あるいは生成という基底、あるいはまた一個の意志という基底からとりあげられるものでも、そこから生い立つものでもない。それは有限性そのものとして出現するのだ—最後に(あるいは最初に)他のひとりの特異な存在者と膚を(あるいは心を)触れ合うことによって。 特異な存在者は特異であることからして、おのれの特異性という分割のパッションー受動性、苦痛、そして過剰—のうちにある。他者の現前は、「私の」情熱の狂奔を食い止める境界とはならない。逆に、他者への露呈のみが情熱を解き放つのだ。 この点についても、ナンシーは表象的にしか論じていないので確定的なことは分からないが、おそらくハイデガー的な死の不安に対抗する根本的な気分(情状性)として、歓喜を置いているように見える。 ハイデガー的な共存在を支えているのは、可能性としての死の不安だ。ハイデガーの本質観取によると、死の観念は私たちを「単独化」する。私たちは身の回りの世界から切り離されるとともに、実存の自覚(自分はただこの一回限りの生を生きているのだ、など)に達することができる。ハイデガーにとって、民族の運命共同体とは、そうした死の不安の自覚に支えられて成立する本来的な実存に目覚めた人びとの共同体のことだ。 一方、ナンシーのいう共同体は、不安ではなく、情熱すなわち歓喜に基づいている。 ハイデガーでは、本来的な語り(言葉)は、良心の呼び声として、現存在に降ってくる(第57節)。それは日常の生活に落ち込んでいる私たちを呼び覚まし、先駆的決意性(=死の深い自覚に基づき、本来的な自己のあり方へと目がけようとする意志)を了解させる。 だが、ナンシー的には、言葉が実存の真理を明らかにするという構図は成立しない。そうした構図では、良心の呼び声以外の言葉、「エクリチュール」は、頽落した言葉、すなわち「空談」におとしめられてしまう。だが共同体は、死という有限性を共有する特異性の間における感情の“交換”において成立する。このことは恋人関係に限らない。共同体は目的や「真理」をもたず、また「作品」でもない。 特異性の、そのコミュニケーションの、その脱自の描く線は政治的なものであるだろう。「政治的なもの」とは、おのれの無為に向けて構制された共同体、みずからの分割の体験を意識的に遂行する共同体の謂でもあろう。このような意味作用は、通常私たちが理解しているような「政治的意志」には、少なくとも単にそれだけには、依存していない。それはまだこれから考えなければならないことだ—その意味作用自体が、無為と分割の体験に依存しているのだから。書くことを止めてはならないのだ。 " ナンシーはバタイユの至高性によって、互いの領域を超えていくイメージと書いてあった。 田崎さんは、ヴェイユのカイエ4を元に、一般的な理論=サド/不感症な ではなく、「マゾ的理論」を構築できないか、と書いていた。 自らが疲労し尽くした時、存在が自分から何も始められなくなった時、その時間が止まる。(救済がありそのためにそれまでの犠牲があるという「時間」ではなく、グノーシス的時間、つまり時間の放棄) その時間が止まった生の中で、人々は、被虐者としてイデアを分有する。犬と犬が犬のイデアを分有するように。そしてその中で初めて、人はコミュニケーションをとることができる。 おそらく、苦しみの中で人は受動的でありながら主体的にもなり、人をパトスで感染させるから? 自分が今の状態で理解したのはそういう風だけどまだ読んでいきたい。 正直、このコミュニケーションにはハードルの高さを感じたけど、バタイユの至高性(恋人)と表裏と考えるとわかりやすいのかもしれない。(けどこれもそういう図式で正しいかわからない) 私は、投身自殺をしようとする人と、そういった共同体を、コミュニケーションを築けるだろうか。私が投身自殺しようとする時、逆はどうだろうか。私はその人の話を聞くだろうか。そもそも気づけるだろうか。 でもそういったシーンを、多くの映画やドラマで見たことがある。 その高校生についても、私はしばらく忘れていたけど、もしかしたらスクショやノートがあるかもしれない。そこから何か新しい情報に接することができるのかもしれない。 でも、どうだろうか。 ナンシーの「投壜通信」の要素について自分はまだ明確にわかっていないけど、この「宛名のないメール」の送り主は、自分で「ぼっち」と言っているけど、そうではないと感じる。実際私はゲームも知らなかったし、返信もしなかったのだけど、こうやって文章を保存していた。それは不思議な繋がりだが、確かに感情的な何かだと思う。 二時間程度の映画を焼く時、私のPCだと、二日程かかります...。 その辺のストレスはお金を払って解決した方がいいと思う一方で、編集をずっと詰めてやってきて、書き出す数日くらいは、何かに任せて空白の時間を作りたいような不思議な気持ちが昔からあります。 それはある意味土練りと窯焚きと少し似ている時間を待ちたいという感覚なのかなと、先日益子在住の陶芸家、宇城(うーたん・うしろ)さんのアトリエ兼ご自宅へお邪魔して思いました。 私は冬で固くなった粘土を体重をかけて捏ね、荒練り、菊練りと捏ね方を教えてもらってから、手ろくろで地道にコーヒーカップを。山井君はろくろでリム皿を作ろうと奮闘していたが姿勢から何からかなり難しそうだった。 この練りのプロセスは、その後の造形のしやすさにも影響してくるそうです。これを一日100個と作る...。相当な事だと思いました。 12月に窯の火入れをするため、その前に乾かす時間が必要なので少し前に形を作り、その後更に底の部分を削ります。(下の図参照)今回削りの過程はうしろさんにお願いしました。完成は15パーセント縮むそうです。 まるで遺跡のような窯。うしろさんはこの窯をご自分で数ヶ月掘り、造成されたらしい。 厳密な火の温度、薪の種類による灰の中の珪素や鉄の混じり方からくる色の違い、捨て窯を作ることによってできる、熱や空気の動き..、化学者のような言葉に、縄文時代から続いているような土着的な自然と密着した労働性、窯を信じる・儀式・祭り、といった精神性、さらには伝統芸能や現代美術的な文脈が、うしろさんの作陶の姿勢によって渾然一体となっていて、感服した。 しかも実際に近くには、縄文時代から人々が生活していた草原がある。 この窯をみて思ったのは、「しまった、すごい本物がいた...映画を撮る前に勉強に来るべきだった...」と言うことだった。今回「掘る」「縄文」「火」「窯」「儀式」、は間違いなく映画の中のキーワードで、そこを自分の想像だけでなく、更に本格的に出来た可能性について考えたのだった。 しかし、「でも、映画を撮ったから今ここにいるんじゃないですか」と言われて、そうだろうとも素直に思った。こう言うふうにステップアップしていけるのはたまらなく嬉しいとも。 それは一度扱うことができ、もっと掘り下げてみたくなったという興味の点でもそうだし、もっと縁的な扉がひらけたと言う意味でもあるのかもしれない。 うしろさんとも、もう十年近く前から知人で気になる存在ではあったけど、一番は、現代美術を通過した後で土に興味を持ち始めた山井君を会わせたかったと言う意識があり、自分もうしろさんに会うことができた。土着的で生活工芸でもあることと前衛的な芸術性の共存には自分の心にも響く道がある.....。

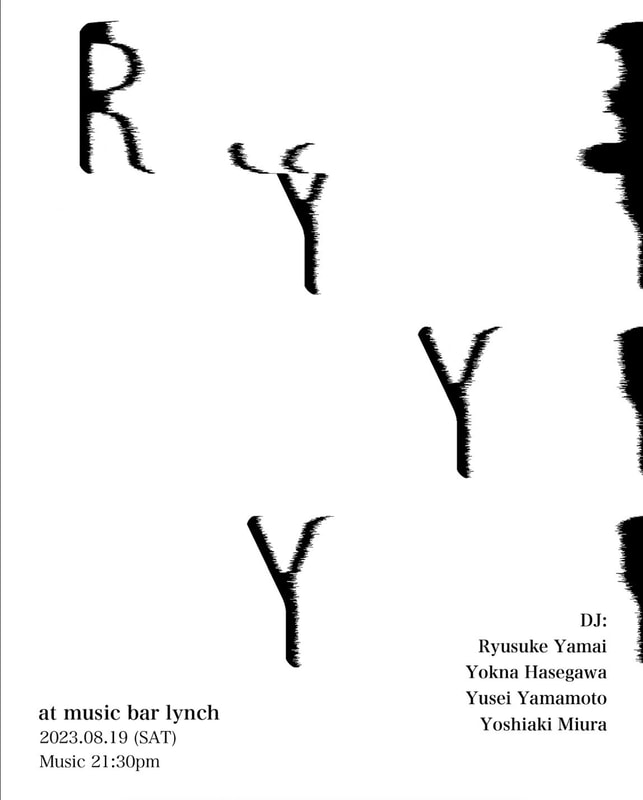

Nice Photo by Ryusuke Yamai

益子には他に、Art into lifeと言うオシャレなカルトレコードショップや色々な喫茶店もある。夜はスーパーで買い物をして火で焼いて食べた。 焚き火をしながら、苦手意識のあるダンスの身体の動かし方を教えてもらう。ベースはリズムの捉え方で、体の末端ではなくて、胸でリズムをとる。腰を日本人は本当に動かすのを嫌がるので、胸と腰を動かしながら、動きを拡大していく...。次はクンダリーニ・ヨガについて。生命エネルギー。これは次の日、ろくろで形を作る前に行う、回転の中で粘土を塔にしたりそれを崩したりして、上へ下へとエネルギーの波を作っていくような官能的な作業と繋がった。 毛嫌いする人もいるし、一方で最近はかなりコモディティ化してもいるけれど、私は西洋占星術オタクでもある。グノーシスだと惑星も偽物の神様が作ったものだけど、まさにだからこそ、何かあの動きに私たちをとらえる意味があるのではと思ってしまう。グノーシスについての説明を読むたび、自分は「仏教じゃん」と思って、よく知ったものが結局真理であったと言うような、やや残念な気持ちになるのだが、解脱もそうだけど、時間や歴史や感情から私たちが抜け出た時は、私たちは私たちと同じものなのだろうか?...と言うのを、AIも含めて最近ではよく考える。 西洋占星術ではVestaと言う小惑星が、火を護る人を意味するので、元消防士で、陶芸家のうしろさんのこの惑星の位置がかなり気になっていたのだが、やはりと言うべきか、太陽(人生の方向性であり一番重要な星)と合(同じ位置)だった。これは占星術的には、生き方にVestaの象徴が混じると言うことを意味する。 二日間、朝起きると陽射しの移り変わりを感じながらキッチンでコーヒーを飲み、話が途轍もなく壮大な方角へ向かった。まるで誰もこれまで知らなかった世界の神秘を片隅にいる三人だけで人しれず解き明かせそうなエキサイティングな時間だった。それから外へ出てローカルなお昼(益子はトンカツが有名だけど、猪鍋のあるいろり茶屋と、手打ちラーメンですごく素朴な味わいのあるぎおん、へ今回は行った。)を食べ、と言う健康的なルーティンが出来ていた。 私はこれまで、無意識にではあるが、いつ死んでもいいような気持ちで生きていたと思う。朝四時まで作業をし、ご飯はケーキとキャベツとシーチキンとコーヒー20杯、、みたいな生活が、十代から三十代のほとんどだった。山井君と暮らし始めてから、これからの年齢を生き延びていくにあたって、「命を大切に生きる=サステナブルな人生」のための、これまでの生き方の全否定とも言えるほどの、多くの問題点が浮上した。うしろさんもやはり、ご自身の人生で、それでは生きていけないと感じるタイミングがあったと聞き、参考になった。これは奥野美和さんとも以前話したことで、自分の命を燃やすような激しい表現性と、成熟して生き延びることの両立をしていくことは、難しいけどきっと出来るしそれによってもっと広くて深い作品を作れると言うこと。 自分の場合は、数々の失敗を経て、陶酔と幻滅がセットであるからただの幻想は要らず、しかしたまに本物の奇跡があって、その驚きにしか興味が出なくなってしまったのもある。 少し前に読書会で『ジェンダー/セクシュアリティ』を読み終えて、ミッテランとデュラスの対談もその頃読んだ。二人は第二次世界大戦中、レジスタンスの同志だったらしい。バタイユとヴェイユも恐らく政治活動を通して関わりがあった。結構みんな会ってるんだなと不思議な気持ちにもなる。以前も書いたけれど、自分は横の繋がりの意義がはっきりとはわからない方だ。でも、前述の人たちの人生の交わりがその後に全く影響がなかったとは言い難い。私とうしろさんの繋がりはどうかというと、現代思想家のBangi Abdulさん繋がりではあるけれど、同時に細倉真弓さんとうしろさんもご友人だったりして、アンダーグラウンドなサブカルチャー界隈、と言えるのかもしれないけれど、同時に濃淡はあるけど神秘主義で、現実主義で、エレメンツが大事でもある。 滞在中、三人で話す中で、『ジェンダー/セクシュアリティ』での知識が役立ったところがあった。人間ではそうなので同じと思いがちだが、多くの生物にとって、セックス=生殖ではないと言うこと。生殖のためにセックスをするのは人間とか、複雑な生物だけだ。本来の意味はおおよそDNA修復といえ、ウィルスにとっては他のDNAを取り込むことで、己が若返る(自分が自分の子供になる)ことができる..... しかも、それが太古のDNAであっても。でもこの話が、どんな話の前で後だったろうか... 植物のような内在的性=眠り、こそが、生命の本質であって、活動とは何か...?熱について.....恒星の最期について..動いていなかったものが動き始めた瞬間について........明晰夢について。これらのことを、三人はそれぞれ持ち帰って、自分の作品にしていくのだろうね、と山井君は言っていた。 昨日からうしろさんは、窯の火入れと、NYで行われる個展のための制作を開始されると言う事だった。今年ももう終わりだけど、1日1日が同じであり、同じでないなと感じる。 八月ごろから、この間にアフレコを半分ほど行い、147分のラフカットができ、120分台にさらにカットするのを目標に、何人かの方にご意見をいただいた。

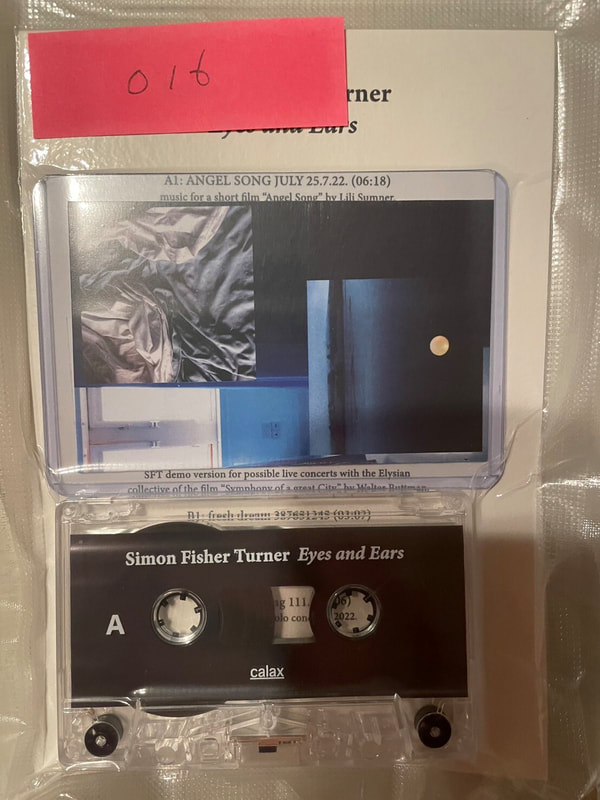

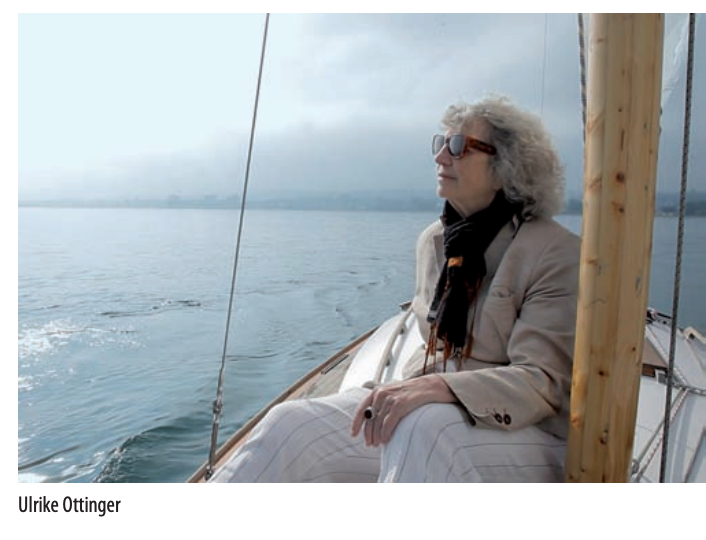

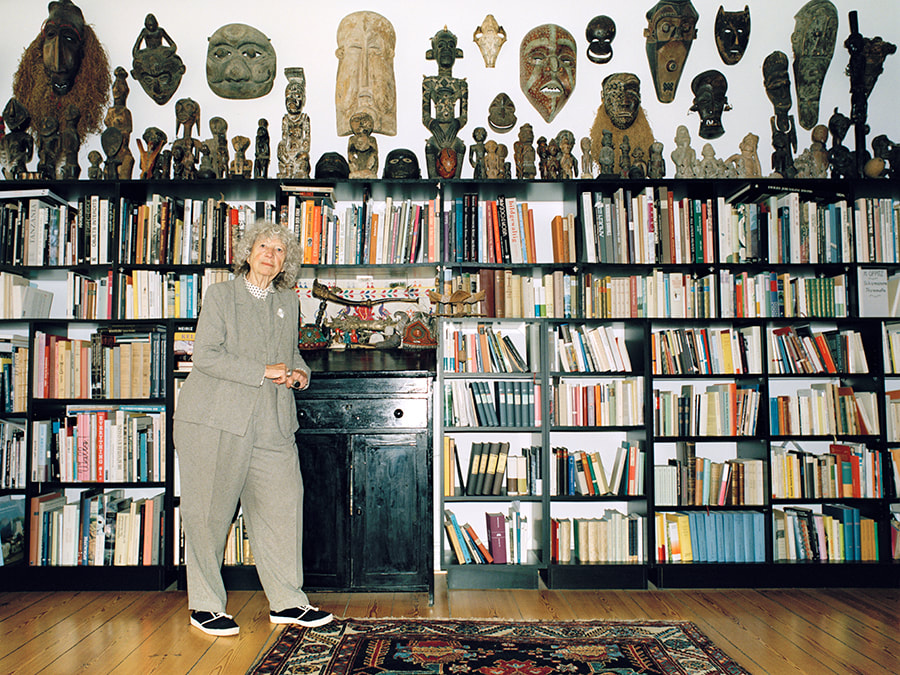

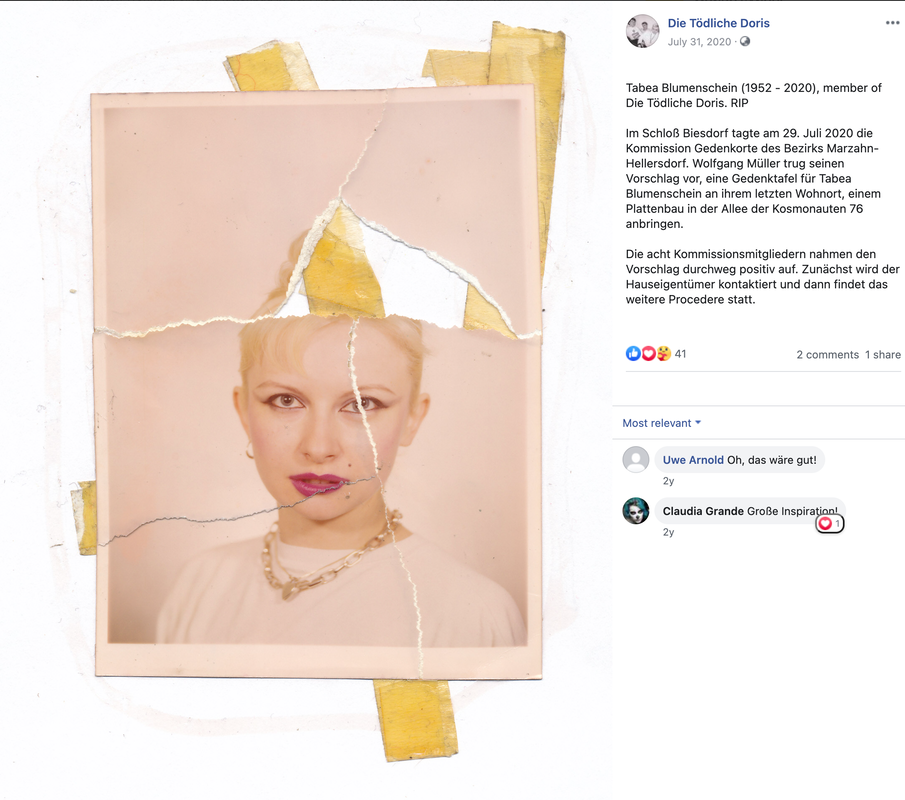

あんまりそういうことを自分では思わないのだけど、 Cosmo Corpusは、最高傑作になる。 映画制作の経済的な難しさを考えると、さらに最後の作品になる可能性もある、が、それで本望と思える作品だ。そしてまた、撮れるか撮れないかは別として、これからが一人前の映画監督の始まりなんだなと思いもする。 イリュミナシオン、DUAL CITYは、2011年の東日本大震災がきっかけで、どうしても完成させざるを得ないほど重要なテーマから始めようと思い、「死者との再会」というパラドックスを選んだ。 それを今回のCosmo Corpus(コスモ・コルプス)では、かなり直接的に映画のフィクション世界とつなぐことになった。さらに実人生の神秘現象体験(非科学的な出来事)もそのまま、世界への一つの問いとして入れることができ、表現できた。 それらに命を吹き込んで、Cosmo Corpusが傑作になったのは、私の力ではなく、出演者によってだと素直に思う。それぞれ少ししか出ていない方でも、関係なく本当に素晴らしい存在感。 さらにスタッフとして参加してくれた方々の顔も思い浮かぶ。 懐かしいものとの再会・合流。あるいは逃避?幼い頃、映画が終わり、映画の中の人たちと一生会えなくなるのが悲しくて仕方なかった。その感覚に自分の力でなりたいといつからかなぜか思い、物語を作り始めた。自分でやれば、別れることもないとでも思ったのだろうか。 「その感覚」を持つことが実人生でどういう意味を持つのか。全然別の可能性の世界との交流。一人ではない、という確信、だろうか。まるで死者たちのように物語に介入できないまま、私たちは映画の中の世界を、応援し、愛し、ただただ見つめるけれど。その目線は、私たちの世界を見る誰かの視線や思いをさらに別の次元に想像させる。 この世界だけではないということ、映画というものに対して感じていた、その世界間の応援こそが、Cosmo Corpusでの課題でもあった。 --- 前回のイーロン・マスクの件ですが、この間にもいろいろなことが起こり、ニュースにもなり、別にみんなも100%いいと思ってるわけないよな、と思い、アカウント持っていないと、全然twitter内のことも見られなくてわからないので、書くのはやめました。 私自身は、作家の藤井太洋さんやGreg Egan(数学サーバーにいる)がいることもあって、マストドンを毎日なんだかんだ読んで、関係ない想起や軽口を叩くという感じで、初めてミニブログに結構ハマってしまっています。知り合いは全然いないし、見つける必要はないというのがマストドンの良いところっぽいです。twitterだと現実に会った人と繋がったりするので(インスタもそうですが)自分はあまりうまく使えないし、使う時は宣伝しかできなかったので、なんとなく難しかったです。じゃあマストドンで集客できるかと言えば、おそらく全然できないので、FBとか、インスタとか、全く別のやり方とか、映画完成の暁にはみなさまに届くように何か考える必要はありそうです。 私はmastodon.jpのサーバーから始めたのですが、藤井さんが、「海外のサーバーからは、日本のサーバーは結構弾かれていて読まれない」ことを投稿されていて、それでonlineというところに引っ越しました。ただこれは海外のサーバーで、日本でなら、fedibird(訂正🙏)というサーバーは雰囲気が良さそうだなと思ってます。 調べればすぐ出てくることですが、マストドンはそうしたいくつかのサーバーがあって、自分がどれに入るか、あるいは自分自身で作るか(藤井さんはそれをやっていらっしゃる)、選ぶ必要があるのと、選んでも、twitter全体のように大企業がやっているわけではないので、大勢の人が投稿するとコストもかかり、いきなりサーバー自体が消えることもあったりする..という不安定さがあります。 しかし一方で、マストドン以外でも、fediverseを採用しているサービスであれば同じ世界の一環として、フォローできる仕組みもあります。(例えばFBのアカウントのまま、誰かのインスタのアカウントをフォローできるような)。この時のfediverseとは、前述したサーバーの固有名ではなく、「連合したユニバース」という意味のようです。https://ja.wikipedia.org/wiki/Fediverse マストドンはドイツ生まれなのですが、ドイツやオランダの政府も公式でサーバーを作っています。商業的、宣伝的、さらにこれから金融的にもなっていくというサイトとは違うポリシーやその開かれたシステムに興味があります。 (元twitterのドーシーのBlueskyやthreadsなどもfediverse採用のようなので、マストドンはなんだかんだやはりオタク性が高いし、一般的にはそっちになるかもしれませんが。 あと、どのサービスが台頭しようと一人勝ちで人口を囲い込む、という感じじゃなくて、利用者は自分の好きな場所にいられて、そこから別のサービスをフォローできるのが便利そう。私はマストドンで合っています笑) ---- 三年間ほど関わってきたこの作品の世界が後何ヶ月かで窓だけ開けて扉を閉める..それはありがたいことで、淡々と近づくべき状態だけれど、終わったら次に何をしたいか、考え込んでしまう。 「完成しないと映画の世界から抜けられない」という、百合子さんの言葉を聞いてから、自分はなんでもとりあえず完成させようという意志を持てるようになった。 三年間は、私だけじゃなく、特に横山裕子ちゃんは本当に誠実に全部に携わってくれた。とにかくあとしばらくは、この世界を、今できる限り、今しかできない形で、豊かに仕上げていきたい。 (そのあとは家にある科学の本など全部読んで、観てない映画も観て、ガチなSFを書きたいかもな。。。) 数年前から新潟で暮らしているのですが、同じ北陸の石川県小松市滝ヶ原町で、ishinokoというフェスがやっているのを知って、9/29が自分のお誕生日でもあり、思い切ってキャンプで参加してみました。 きっかけは、Sapphire Slowsというアーティストのファンにちょうど一週間くらい前になり、ブックラというアナログシンセの音を生で聴いてみたいと思ったことでした。日本でライブをしないのかなと調べてみると、なんと石川へ来てくれるし、フェスのコンセプトもサステナブル、多様性を前提としていて安心できる。 フェス自体初めてでしたが、ishinokoは思想通りにすごく自由な雰囲気で、かつおしゃれな人が集まっていて(しかも結構近隣からが多くて、みんな普段どこにいるのだろう)、とても居心地が良かったです。 私は長年の夜型生活からか、睡眠になかなか入れないのですが、温泉街も近くにあるし、夜、昼、早朝関係なく、爆音で鳴っている音楽や人々の談笑や、自然の音が混じりあうのを聴きながら眠りに入れ、良い選択だったと思っています。 覚書(2023年時点) 交通面 ・Ishinokoのインスタに具体的な情報が沢山ある。チェックが必須。 ・参加者専用駐車場と会場の距離。カートがあっても、歩きでキャンプ道具を持ち運ぶのは難しい。その間はシャトルバスが通っていて、そこに積み込んで運べるボリュームにする必要。 シャトルは30分間隔で駅を出発し、。道を歩いている人がいたら適宜拾っていく。 ・キャンプ道具がなければ、自転車を使って移動するのはすごく良い選択肢。特に、滝ヶ原クラフトアンドステイというカフェ・宿泊施設から会場への道はほとんど森で、歩いても10分程度だった。森林浴ができた。 宿泊 ・1日目のお昼頃は、まだテントの場所は選べた。 しかし、二日目の大雨の際、一番水はけが悪そうなところを選んでしまったことを知る。晴れている時はそんなに感じないのだが、実は低地で、水たまりになるような穴があるようなところ。具体的には一つ目のテント会場の、土手すぐ下あたり。ただ森によって、朝方の日差しは柔らかくなる。 ・二日目、7ミリくらいの雨が夜中ずっと降っていて、床はたぷたぷになったが、テント布が分厚かったためか浸水はしなかった。地面には竹の切り株(?)もあって、破れそうな感じもあった。周りの話を聞くと浸水している人もいた。分厚めをお勧めする。 念の為水はけが良い場所を探すか、陽射し用にもなるタープもあると良いのかも。また穴にはダクトテープもあると穴が塞げていいのかも。 ・近くの温泉街は最高だった。粟津温泉、山代温泉など。シャトルバスは8時くらいまでなので、夕方にお風呂に入りに行って、そのまま眠れる状態で帰ってきてライブを見ていた。 Food 猪や熊などのお肉や、地域で採れた野菜を利用した料理を食べられる。キッチンのゾーンがあって、料理人の様子も見られる。Farmoonの船越雅代さんが暗闇の中で炎に手を伸ばして、お肉を裏返している何気ない写真を見て、なんとなく神聖なものを感じてしまった。 フェス価格ではあるけど、よくある屋台飯ではない贅沢さはあった。コーヒーやタコス、カレーなどはキッチンの他に常時ある。 Live ・フェス初参加なので比べることができないが、隣に太鼓や笛などを演奏する神輿があって、たまにDJに乱入してくるのは他ではなさそうな気がした。 ・アーティストがすごく近い。会場で隣にいたりする。 ・二日目の雨でも決行。途中で眠ってしまったが、一時間遅れで朝五時までやっていたのだろうか。 ・雨で大変そうだなと思っていたのだが、食品祭りさんは、ステージ上に観客を上げることで大盛り上がりにしていた。その抱擁力に感動。(晴れの場合でもそうだったかもだけど) ・出演されているDJ、アーティストの方は皆素晴らしかった。多くの人が文化人類学的な領域に踏み込んでる気がして、そんなこと関係なくお客さんも踊っていた。 ・他に、最近気になっていた太極拳の演舞を見られたり、タトゥーのお店や横丁みたいなゾーンがあり、楽しかった。また、赤ちゃんをフィールドで自由にハイハイさせている人がいて、すごい脳に良いだろうなと傍目に感じる。自分も子供の頃に、こんな場所に来てみたかった。 その他 ・滝野川には石切場があって、それを使った石橋や、神社の鳥居がすごい。 ・川沿いに彼岸花がたくさん咲いていた。9月末なのに、まだまだ夏といっても良い。 ・全体的に手作り感がある。生まれたてのフェスという感じでゴミゴミしていなく、平和的、地元の文化も取り入れようとしている一方で、尖った音楽セレクト。 ・バスに乗っているときに、後ろに座っていた外国人の方二人がRAVEの話をしていて、「バーニングマンは商業化された」「Very lame(ダサい、終わってる)」とだけ聞き取れたのだが、それに対してIshinokoに今到着しつつあるということは、逆の思いなのだろう。 ・もっと入り込みたければ、(ボランティア)スタッフ、として参加するのもアリかも。。 前述した通り、外国人も沢山いるけれど、近隣からの人が結構いて、地方に分散している力を集めることに興味が出ました。フェスは「趣味」の領域ではあるのかもしれないが、フェスが終わっても、そこで、生活を営んでいる方々がいるのに可能性を感じました。 実ずっと気になっていたフェスがあって、Frue なのですが、このフェスも滝ヶ原のステージでも、イベントを行っているのを今知りました。全国の沢山の「秘境」を切り開いたところに、こうしたフェスのステージがある事実関係について想像すると、良いことばかりではないのかもしれないし、観光やイベントだけじゃないものも必要だとは思うけれど、土は柔らかくて自然の力の方が圧倒的だったし、ショービジネスとは離れたところで人には音楽が必要だという、理想の形を追い求めているところに共感ができた。ドライバーさんに聞いたところ、本当の地元のお祭りは、あって、大きな旗とかもあげるのだが、なかなか人もおらずむずかしいと言ってらっしゃった。 P.S.最 近は、イーロン・マスクのやっていることがものすごく苦手です。 一度ここに書いたのですが、私情の範囲を超えていないように思えたので、また別のポストで書けたらいいなと思います。書くほどのことかはわかりませんが... この10代の方との対話、とても率直で面白かった。 ガクジン第61回 Sapphire Slows https://gaku.school/news/gakuzine_61_02/ Radio Orlando #001/オッティンガー「ベルリン三部作」のことRadio about films of Ulrike Ottinger, ”Berlin trilogy”.8/17/2023 8/19(土)から渋谷ユーロスペースにて上映される、ウルリケ・オッティンガーのベルリン三部作 (配給・プンクテ合同会社さん @punkte00 必見情報!)について、 写真家の細倉真弓さん、とinuhosihitoさん(関口さん)のラジオ、Radio Orlandoでお話しました。 関口さん twitter https://twitter.com/tsekiguchi ----- 動画情報から。 ウルリケ・オッティンガー「ベルリン三部作」を見た細倉真弓さんと長谷川億名さんの対話。イラストは住本尚子さん、オッティンガー作品の素材は配給会社プンクテ合同会社に提供いただきました。 ◆ ウルリケ・オッティンガー Ulrike Ottinger は1970年代から映画作家として活動。2020年にはベルリン国際映画祭で功労賞を受賞しました。 今回「ベルリン三部作」と呼ばれる初期の3本の長篇映画が、2023年8月19日ユーロスペースを皮切りに全国公開されます。 配給はプンクテ合同会社。詳しくは以下WEBサイトをご確認ください。 「ベルリン三部作」 『アル中女の肖像』(1979) Bildnis einer Trinkerin 『フリーク・オルランド』(1981) Freak Orlando 『タブロイド紙が映したドリアン・グレイ』(1984) Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse 「ウルリケ・オッティンガー/ベルリン三部作」 公式WEBサイト https://punkte00.com/ottinger-berlin/ 公式 旧Twitter https://twitter.com/ottingerberlin プンクテ 公式Instagram https://www.instagram.com/punkte00/ ユーロスペース作品情報ページ http://www.eurospace.co.jp/works/deta... ◆ 細倉真弓 Mayumi Hosokura さんは国内外、様々な媒体で活躍される写真家。『KAZAN』『Jubilee』『NEW SKIN』等々の写真作品のほか映像インスタレーションともいえる作品も手掛け最近では「恵比寿映像祭2023」にも出品されていました。資生堂「花椿」ではエッセー「まぶたの裏、表」も連載中。 細倉さんWEBサイト http://hosokuramayumi.com/ 「まぶたの裏、表」 https://hanatsubaki.shiseido.com/jp/e... ◆ 長谷川億名 Yokna Hasegawa さんは2000年代からインターネット上で独自に映像作品やテクストを発表。長篇『イリュミナシオン』『デュアル・シティ』短篇『海女の珠取り物語 - 北斎の海女と蛸に基づいて』等々の映画作品を経て現在は最新長編映画『コスモ・コルプス』のポストプロダクション中。 億名さんWEBサイト https://yoknahasegawa.com/ ◆ 住本尚子さんは長篇映画『ふゆうするさかいめ』の監督でもありイラストレーターとしても活躍されています。また映画にまつわるWebマガジン「Filmground」主宰のお一人。 住本さんWEBサイト https://smmt705.wordpress.com/ Filmground https://filmground.net/ ◆ プンクテ合同会社は映画の配給・宣伝会社。今回ウルリケ・オッティンガー「ベルリン三部作」を配給しています。素材や資料の提供・協力に感謝いたします。 公式WEBサイト https://www.punkte00.com/ 公式 旧Twitter https://twitter.com/punkte00 ----- オッティンガーの映画、これまで日本ではほとんど紹介されていませんが、70年代〜80年代ベルリンのカッコよさが、メインストリームとは全く違う眼差しの角度とライブ感、鮮やかさのまま危険なまでに、でも親密さを感じる様子で詰めこまれていて、自分の「映画史」が、ガラガラと崩れ去りました。 同時に、超・超・多層的なので、それぞれの方の観方・聴き方・感性を誘っています! ぜひ映画を三本コンプリートして、ラジオも聴いてみていただけたら嬉しいです🙌🍻 あと、新潟を撮影し、多和田葉子 さんなど日本人の方々が出演されている、『雪に埋もれて』と、『MADAME X』、デルフィーヌ・セリッグの遺作でもある『jeanne d'arc of mongolia』など、他にも気になる作品が沢山あって、ぜひこの貴重な上映をきっかけに、全国的にオッティンガーの映画を観るチャンスが広がるのを願ってます! 素敵なイラストは、映像作家の住本尚子さんの作品です。 web site : https://smmt705.wordpress.com/ 監督のオッティンガーと、『アル中女の肖像』他多くの作品で主演・出演をし、超センス有り過ぎの衣装デザインをされている、タベア・ブルーメンシャインが、ラジオを聴いていて可愛い。🛫🗺️🍻🌏📻⚡️🌎 映像の中では、真弓さんとわたしの似顔絵まで登場しています。 写真を送らせていただく過程がなかったので、住本さんが見た写真をもとに二人ともを描いてくださったと思うのですが、特徴をすごくポジティブに捉えてくださって、凄いし、とても嬉しいです。笑 映像編集やラジオ中のわからないことのヘルプは、企画者である関口太郎さんが全てされていて、YouTubeのチャンネルには他にも世界中の映像作家、映画監督についてさまざまな方が語る、相当濃く深い映画情報があって、驚きました。世界って知らないことばかりなんだなと...。 関口さんはzineのような気持ちで作られていると言っていました。ぜひ好きなだけディグってみてください!映画の世界が果てしなく広がるはず... 関口さんは、私にとって世界一のシネフィルです。🙏 出会いは、もう10数年前、私が昔やっていたブログに、貴重なコメントをくださったのがinuhosihitoさん(関口さん)でした。 ジャン・リュック・ゴダール+トリュフォーの共同作品が入っているオムニバスの、『水の話』というのがあり、私はその中の『詩人ヨーゼフ・アッティラの少年期』という、コーシャ・フェレンツの短編映画が今でも10本の指に入るくらい好きで、もっとコーシャ監督の作品を観たいと思って探したけれど当時は全然情報がなく、何かそういうようなことを書いたかと思います。 そういった時に、コーシャ・フェレンツの他の映画などを知っている方からコメントをいただいたりすると、なんというか、砂漠のオアシス、みたいな、おお、やっと人と会えた!というような気持ちになるのです。 以前も書いたかもしれないけれど、私はマルグリット・デュラスがずっと好きだったけれど、VHSで一人で観たので誰とも話す機会がありませんでした。そういった時に、デュラスの(しかも文学ではなく映画の)研究者だった谷百合子さんと思いがけなくお話できる機会に恵まれ、百合子さんはデュラスの映画はほとんど観ている方で、さらにwikipediaに書いてない映画も観ていらっしゃって(私がその後すぐ、wikiに付け足しました笑、遺作です。セリッグの方も遺作が代表作として書かれていなかったけれど、それこそがオッティンガーの映画でした。World is not enough.)その時はそれまで寒かったのにいきなり温泉を発掘したような気分になりました。 横のつながりって、よく重要さがわからないと思う時もあるのですが、本当に世界で一人しかそれに興味を持っている人を知らない状態の時、非常に大事だと感じます。 研究のためとかマーケティングとか勧誘とかそういうことでもなく、、とにかくそこを掘り進めることで人生が世界の理解が、やっと進んでいくような感じというか。 その後も、不思議と思い出せた、フランク・ツバルトゥス、というような名前の人だった、UBUWEB以外はどこにも情報のない60年代の映像作家の撮影がすごく直接的で好きで、それについて書いた時も奥行きのあるコメントをくださり、「この方は一体...??!」と思いながら、私にとってはネットの醍醐味を感じさせてもらったお一人が関口さんでした。 そしてネットだけではなく、自分が映画を撮ってからわかったのは、関口さんは本当にみんなの作品を観に映画館へ足を運んでくれるし、ネットもどこまでも発掘するし、真剣に観てくれる。有名無名、時代、国、老若男女関係なく、本当にすごいなと思います。 実はラジオの収録の後、関口さんから、私たちが右往左往していた『アル中女』について、「限りなく正解」としか言えない考察を聞き、ここではそれは書きませんが、関口さんの映画的記憶の蓄積としての目、軽やかだし柔らかなんだけど本質的なところを観ている凄みを感じました。 それも含めて思ったのは、おそらくオッティンガーの映画は、そのまま、観たまんまできっとすごくわかるんだけど、ただ観るだけでは、それをスルーしてしまう、見えていない..っていうことなんだなぁと。。 きっと現実もそうなんだろうけど、、その発見はどうしたらできるようになるのか。 P.S.あと、自分が、恐れ多くも、マルグリット・デュラス の インディア・ソング について話してる箇所なのですが、エンディングについてよく考えると二種類記憶があることがわかり、調べたところ、114、119、120minとバージョン違いがある・・・?気になっています。 私はVHSと、劇場で観ました。実は劇場で、覚えていないシーンもあって、でも記憶間違いかな?とその時も思ったのですが。(主人公が、建築物の廊下を男たちを引き連れて歩くところ。ピンク色の衣装を着ていたような...?そして、この時のエンディングは、ぼやけたりはっきりしたりする、「地図」でした。感動したので覚えている...) もし知ってる方いらっしゃったら。。 8/19 、宇都宮 の music bar lynchにて、 サイモン・フィッシャー・ターナーさんのテープなど、世界のアーティストとコンタクトをして希少な音楽を出しているレーベル、Calax Records のイベントで音楽をかけます。 もしお近くの方いらっしゃいましたらぜひ。 https://www.instagram.com/p/CvvynebhsN6/?i Calax Recordsのヤマモトユウセイ君は、今制作中の映画、Cosmo Corpus の未来縄文篇にも出演してくださっています。 Simon Fisher Turner Eyes and Ears - 300本限定のブックレット付きで、カセットごとにサイモン氏自身による異なるアートワークが施されているそうです。 私は300のうち、この16番のテープを持っています。パズルのピースを持っているようで、面白い。 I have this No.16 out of 300 tapes https://calaxrecords.com/  To be honest, I might have been most surprised by the presence and voice of Delphine Seyrig. Her activities as a feminist have also been re-evaluated in recent years. She might have been the only one with such perfect beauty to play roles that Duras, René offered, but Ottinger draws out raw charm, and also more variety. I wonder I can make another post just about Seyrig and it continues to another post about Duras..., 正直、デルフィーヌ・セリッグ(セイリグ)の存在感と声に一番驚いたかもしれない。フェミニストとしての活動も近年再評価されている。デュラスやレネ作品のような役を担うのも彼女くらい完璧な美しさを持っていないと成り立たないだろうけど、オッティンガーは、生の魅力、しかもバラエティーに富んだ、を引き出している。セリッグに関しても1記事書けそう。そしてデュラス..と永遠に繋がりそう笑 ウルリケ・オッティンガーの映画が8/19から、ユーロスペースで公開。 Ulrike Ottinger's film will be screened in Tokyo, Congratulation ㊗️Omedetou👏 http://www.eurospace.co.jp/works/detail.php?w_id=000706 "「ニュー・ジャーマン・シネマ」の時代から精力的に作品を発表しながら、日本では紹介される機会が少なかったドイツの映画作家ウルリケ・オッティンガー(1942-)。2020 年、ベルリン国際映画祭でベルリナーレカメラ(功労賞)を受賞。2021、2022 年にはウィーンやベルリンの映画博物館などヨーロッパを中心に、大規模なレトロスペクティブが開催。美術館やギャラリーでは美術作品の展示が行われ、映画作家として、芸術家として、世界的に再評価の機運が高まっている。今夏、「ベルリン三部作」と呼ばれる『アル中女の肖像』(79)、『フリーク・オルランド』(81)、『タブロイド紙が映したドリアン・グレイ』(84)を一挙公開。『アル中女の肖像』と『タブロイド紙が映したドリアン・グレイ』は日本の劇場では初めてのロードショーとなる。" *English follows Japanese. (But the text is different) 世界の宝級シネフィルである関口さんからご紹介いただいた、ウルリケ・オッティンガー。 インタビュー記事や動画を色々読んだり視聴したのでまとめました。 また、オッティンガーさんが"ベルリナーレカメラ"を受賞した時のプレゼンターであり、新潟で撮影された映画、"Unter Schnee"(Under Snow)に出演されてもいる、多和田葉子さんについても気になったので調べていくうちに面白いインタビューが沢山あったので加えました。(オッティンガーさんの方はドイツ語の動画もありましたが完全にわからないので、英語メイン) Lincoln Center interview (Film Comment), 2023 https://www.filmcomment.com/blog/interview-ulrike-ottinger/ and this article in Reddit also gave me some insights. www.reddit.com/r/TrueFilm/comments/unfpl4/ulrike_ottingers_freak_orlando_a_very_queer/ This article is must-read. FRIEZE - Following Ulrike Ottinger to the End of the World https://www.frieze.com/article/following-ulrike-ottinger-end-world 上の、Redditの映画ファン?の方の記事があんまり公式のインタビューでは書けないような洞察があり、面白かったです。(パゾリーニ、ピーターウィトキン、グリーナウェイなどへの言及。グリーナウェイの映画に関してはオッティンガーのが早いだろうし、ウィトキンも出版物しかすぐには年代がわからないけど、ほぼ同時代、もしかしたら彼女のが早い可能性も..でもウィトキンはベトナム戦争の際にカメラマンとして従軍したとあるから引用かなと思ったのだが...。) FRIEZEのインタビューは彼女の子供時代からのバックグラウンド、個人史への時代の侵入が、彼女の作品にどう反映されているかが読めて少なからず驚いた。 1942年に、コンスタンツという、スイス国境の南ドイツで生まれたこと。- 細かいけどシャンタル・アケルマンもお誕生日6/6。 スペインから乗った船でのお母さんとの旅。 その時ドックに停泊している時に英国人の物理学者と歴史学者に文化人類学的な場所へ連れて行ってもらった思い出など。 これらは彼女の映画を見た後ではとても納得&親しみを感じるエピソードなので、嬉しかった。私も博物館が子供の頃から好きだった。そういうのもあって彼女の作品が好きなのかもしれない。 また、戦争が始まってからは、ユダヤ人の母と中立国のスイスへ逃げたという。ナチスからだ。 しかし、国境が閉鎖されていて、父方の祖母に匿ってもらったという。ナチスは母と父が結婚するのを許さなかった。 戦後、Konstanzは爆撃を免れたためにコスモポリタンな街となった。知識人やアーティストなどが集い、アフリカ、マグレイブ、インドシナといったフランス植民地からの兵士たちがたくさんいた。彼女の両親はオッティンガーをフランスの映画を観に連れて行った。 などなど..と続く。 必読。 なぜこんなに素晴らしい映画がこれまであまり日本では上映されなかったのか(しかしどこかの英文の記事でも、「残念なことにごくわずかしか知られていない」と書かれていた)。。自分の古い価値観を思い出せませんが、彼女の映画はとても早すぎた、ということか?本当にそれだけでこんな作品が紹介されないのだろうか。時代の変化って不思議。昔の自分達が不可解ですらある。とにかく知ることができたことを、作品を観られることを、喜びたい。 そして新潟でもぜひ映画上映して欲しい!(英文の方に書いたけど私は新潟に住んでいて、なんとなく縁を感じることがあるのです。ベルリナーレも一年違いだからなんとなく。。) 彼女の映画はもちろんストレートパンチに当時のためでもあるはずなのに、非常にコンテンポラリーで(でも現代性にも縛られていない)、めちゃくちゃ鮮やかで音楽も最高にかっこいいのに文明批判とも言えるような、自然や野生的な視点からの示唆を含む傑作です。 そうだニーナ・ハーゲン(in 『アル中女』)とか、ゴダールのアルファヴィルや新ドイツ零年でレミーコーション役を演じたエディ・コンスタンティーヌ(in 『フリーク・オルランド』なども出ています! とにかく見どころありすぎます。 *About above video, I liked the mood but there's no English subtitles. *This lecture video is the first one out of three. 🌱 Yoko Tawada's interviews (in Japanese) 🍃 多和田葉子さんのネットにあるインタビューで、個人的に面白かったもの リクルートのインタビュー(生きた会話を大切に――作家・多和田葉子の目に映る日本とグローバリズム) https://www.recruit.co.jp/blog/guesttalk/20200203_421.html 多和田葉子×プラープダー・ユン――Between Language and Culture(言葉と文化のはざまで) https://asiawa.jpf.go.jp/culture/features/f-ah-yoko-tawada-prabda-yoon/2/ ロバート・キャンベル氏との対談 https://core.ac.uk/download/pdf/235266375.pdf 献灯使の公式ページ http://kodanshabunko.com/kentoushi/ *This article is must-read. FRIEZE - Following Ulrike Ottinger to the End of the World https://www.frieze.com/article/following-ulrike-ottinger-end-world and this article in Reddit gave me some insights. Though the author mentioned about the similarities between Peter Greenaway, Peter Witkin and "Freak Orlando", by searching the chronicles of their works, Ottinger's works looks earlier..(?). Because Witkin went to the Vietnam war as a photographer, so one scene might be read as such intention of quote. But I don't know. www.reddit.com/r/TrueFilm/comments/unfpl4/ulrike_ottingers_freak_orlando_a_very_queer/ Lincoln Center interview (Film Comment), 2023 https://www.filmcomment.com/blog/interview-ulrike-ottinger/ --- In Japan, her films haven’t been introduced much. I was recommended by a treasury cinéphile, Sekiguchi san (who also has been a big fan of Ottinger since early time). I searched my mail box wondering if someone had told me about her, and found the DM of Metrograph in NYC that did a retrospective of her in 2019. https://metrograph.com/ulrike-ottinger-in-six-contradictions-2/ In 2020, She was awarded an honorary prize, "Berlinale Camera" in the 70th Berlin international film festival. I joined the 69th. Furthermore, she also made a film in Niigata!! , where I live in now. So I felt a small passing encounter and interested in her much more. Niigata is a northern part of Japan, she starred and corroborated with Japanese people including Kabuki actors : Takamasa Fujima, Kiyotsugu Fujima, Yoko Tawada, and local people. In that film, "Unter Schnee" (Under snow, 雪に埋もれて). She gathered moments beyond the time and space and well summoned another world being along with the snowy time here with soft but gazed eyes that is full of things, sounds, rituals, and beautiful colors but also shadows that let audience feel the temperature, tastes, distance (closeness?), and humidity.. I also feel that there are some mystic layer in winter mixing dead, silent, and everything stopped, but feel like remembering another old connection beyond the white horizon. Why such great films can't be screened so much in Japan so far.. I can't remember my old value systems, but her films might had been very early? Though that reason sounds so easy. The change of generation is really mysterious. Anyway I would like to enjoy the pleasure and joy of screening, watching her films now. And please screen in Niigata in the future, too! Her films are masterpiece including essential suggestions both of very contemporary and from very wild points, and of course for at that time.. ---------------------------------- 近況: ソバキュリアス(アルコールを飲まない人)、って..、コロナで増えて、日本語の記事には2020年ごろアメリカでかっこいいと思われている選択肢だとか書かれていた.... 英語圏では確認しておらず。 米国の相変わらずの商売上手を思わせるのですが、でもこれまでビールを人生で3回くらいしか飲んだことなかった自分が、なぜかノンアルコールビールにめちゃくちゃハマってしまっています...。大手の添加物入りのは、変な味がして、二缶目はちょっとと言う感じですが、無添加という触れ込みの「ヴェリタスブロイ」と「龍馬1865」を延々と飲んでいる...。夏で炭酸水がわりとも言える。自分でも体が弱いだけで、性質的にはのんべえなんだろうなとは思う。そして将棋。今「ピヨ将棋」というアプリで初段になった。「将皇」ではレベル1にたまに勝てるくらい。飲む、打つ! 買ったのは、オッティンガー映画の主演を何度も務め、初期では共同監督としてもクレジットされたり、素晴らしい衣装を制作しているタベア・ブルーメンシャイン、が参加していると知り、ドイツの音楽グループである、Die Tödliche Dorisを調べたらCDが再発されていたのでそれを..。タベアさんはDie Tödliche Dorisの音源参加だけでなく衣装制作もされてらっしゃったらしく、この2018年のインタビュー音源、値段高いけど気になった。 https://www.art-into-life.com/product/12270 Die Tödliche Doris、2005年とか6年とかにyoutube観ていたら映像が出てきて、何だろうこれ、と衝撃を感じながらも当時ネットにあまり情報がなく謎の存在だった。Wolfgang Müller氏のウェブサイトはあって、音源を欲しい人はコンタクトをと書いてあったので、メールをしたら、事務的な返信ではあったけど本当にくれた。ポップな音源だった。 色々まとめてありそうな、Playlist https://youtube.com/playlist?list=PLKzOmfeAcv-QnBcjmwxWU1qGGYuy2UTry この映像が、初めてDie Tödliche Dorisを知った時に見たもの。一見気持ち悪い(気持ち悪いというのは褒め言葉かもしれませんが)、ですが、この揺らぎとか映像の透明感とか間とか、剥き出しの歯とか..すごい美しいと思います。 そして「2枚のLPを同時に再生すると第3の音楽が現れるという前代未聞のコンセプトでリリースされた、アルバム2タイトル」という精神性。 実験的なだけではなく理由があり、 「当初は東ドイツと西ドイツでLPを1作品ずつ同時発売し〈音楽による東西統一〉というグローバルなプロジェクトのもと制作にされたものだったが、本作の東ドイツでのリリースが実現に至らず、2年遅れて前作と同じ西ドイツのAtaTakから発表された。」 「よりアグレッシヴに深化し、死、戦争、破壊から森の静寂や虫や穴まで言及したドーリスの古典的名作。各曲をテーマに描かれたファッション・デザインを収録したブックレットを完全ミニチュア再現。」(ファーストアルバム ライナーノーツ) 「野心的にヒットを目論んだとされる」...。(わたしたちのデビュー のライナーノーツから。) 「彼らは単なるバンドではなく、ステージ、リリース、流通にいたるまですべてを包括した総合パフォーマンス・グループである」 In Memoriam: TABEA BLUMENSCHEIN (August 11, 1952 – March 2, 2020)032c.com/magazine/in-memoriam-tabea-blumenschein ------ Roswitha Janzさんという役者さん(Madame XでNoa Noa役)も気になったけれど、ネットでは出てこなかった。 シナリオを読み返していて、結果的には撮らなかったのだけど、違う形で映画の中に現れている気もする、と思ったシーンがあったので以下に掲載。佐渡の夜は真っ暗なので、自然の得体の知れなさに、ザワザワする感じがあって、車に乗るのもとても印象的だった。こういうシーンいつかまた別のところで撮りたい。 こないだマツモトノゾムさんのDJで知ったRATNの、『わらうだけ』という曲の中にある「タイムマシーンには乗らないの 笑うだけ」という歌詞にすごく共感した。 ツジコノリコさんの歌詞の意図とは違うかもしれないけど、私は、強さを感じたというか。今仮で、クレジットに当たるところに好きな音源を付けさせてもらっていて、相対性理論の『わたしは人類』もいいかなと思ったのだけど、わたしは人類の歌詞の中では、そのパラドックスが真実でもあり良いところだと思うのだけど、進化を止めてなのか、止めないのか、断定はしていなくて、一方『わらうだけ』は、何度も何度も、タイムマシンには乗らない、と乗らなくても笑うだけで、どこかできみがいまわらうだけで、と繰り返す。そこに凄く人間の非力さと意志(...愛、)の力のギャップがあり、ドラマティックに映った。(相対性理論もファンなのですが。) このシーンで、荒井牧師は、バングラディシュの教育と縁があって、昼に幸に起こったミステリアスなエピソードについて話し、その詩を引用する。 人生の一つ一つの選択や起こった出来事とともに生きていく意味もあったし(マルチバースとかで、違う世界線だったらみたいな考え方とは反対に)、解決主義的な考えとか、タイムマシンがあれば乗るし、火星へ行ければ行くし的な科学進歩反対という意味もあった。 シナリオは、ガッツリ書く時でも、常にリハで役者さんに読んでもらって、個人的なエピソードを持ち寄ってもらったり、個性的な言い回しを反映させながら書いています。インタビューをしてそのままのエピソードを即興で話してもらって、それを編集するなども。 単純に私のコミュニケーションスタイルがそうで、そういった他者の探求が映画制作の醍醐味であるのと、前回のポストで書いたように、マイワールドの探求だったら文学でできるわけで、折角映画を撮るならば、もっと皆の思想とか存在性が入り込むような映画を提示したいというか。最終的にはFINAL CUTは絶対自分でやるのですが、一番大きな答えを出したいとは思っています。 今回は、妥協なく撮れた。それは親身になって、真摯に参加してくれたスタッフや、なかなか出会えなさそうなキャストや、場所や人やエピソードの紹介など惜しみなく協力をしてくれた佐渡の方々の力だと言うのは間違いない。あとはコツコツやって、完成させたいと思う。 コスモ・コルプス第24稿 荒井 「あら、太鼓の音が聞こえる。(周りの人に)聞こえるよね?」 みんな、聴こえる聴こえないで意見が分かれ、聴こえる人が多くなる 幸 「わたし聴こえない(耳を澄ます)・・」 三村 「聞こえるよ。…ほら今、今、ドンドン、って聞こえる。あっちの山かな。秋祭りの練習かな?・・あら、雨の音も聴こえてきた。」 SE:雨の音 S23.車内・夜・外 眞理さんに送ってもらうユキ。(リアプロジェクションで停車したまま撮影。) 車はさっき雨が降ったので濡れている。 荒井牧師 「(一度ワイパーを使い)そういえばね。(例:今日午前中に、ある女性のところへ行って選挙の話したんだけど、その人ね、普段はものっすごく現実的なのに、『選挙..?だって2023年に世界が終わるんでしょ』なんていうのよ。)」 幸 マヤ文明とか?ノストラダムスも小学校くらいであったなー。そういうの流行ってるのかな。 荒井牧師 「(答える。例:1999年ね。実際世紀末みたいな大変な事件がたくさんあったけど…)」 幸 「(冗談めかして荒井牧師を覗き込み)世界、終わっちゃうんですかね?」 荒井牧師 「(答える)」 幸 「終わるなら、私もう一回旅したいなぁ。カイチが大人になってから、って思ってたけど、うかうかしてらんない。」 荒井牧師 「家族みんなで行けばいいじゃない。」 幸 「(苦笑い)… 荒井さんは何をするの?世界が終わる日。」 荒井牧師 「(ふと、学生時代の話について話す。例:…ふと今、思い出したんだけど..。私がまだ学生だった頃にね、友達に、一つのものを半分にして、そのまた半分にして、小さく小さく小さくしたら、いつかなくなっちゃうんじゃない?って聞いたの。でもね、その子は、大丈夫だっていうのよ。半分にして、半分にして、どんどん半分にしてっても、まだ最初の半分が残ってるから、って。(笑う)」 車が止まる。 幸 「(降りながら)それは、希望がある話なのかな?」 荒井牧師 「わからないわね。おやすみなさい。」 幸 「ありがとうございました。おやすみ。」 車に一人乗り、再び走り始める荒井牧師。 荒井牧師 「(ふと独り言のように) Yadi ganga ujan bahe Tabhohon tohmar bol nah (河が流れを遡ることがあったとしても わたしは「はい」とは言いません。)*.....এটা একটা অদ্ভুত গল্প(不思議な話ね)」 *チョルジャポドを除けば最も古いベンガル語文献と言われるボル・チョンディダシュ(Baru Candidas, 14c)の「スリクリシュノキルトン(Shrikrishna Kirtan)」から。 ここ最近は、ずっと映画の編集をしていた。 50時間程度のフッテージから、現在は160分まではカットできた。 頭の中をまとめる意味もあり、一旦書いておきたい。 一ヶ月前までは、数時間以下になる気配が全然なく、これは休憩入りの上映時間になってしまう、あるいは分けて上映する..?でもいっぺんに見る必要があるはずだ、と悩んでいたけど、1カットの方向性を変え、となると全カットの方向性が変わり、とにかくタイトにタイトにやって行った結果、ここまでにはなった。 しかしそれでも一般的にみたらかなり長い。 その上、これは編集してみて初めて分かったことだったのだけど、誰も彼もの「思い」、あえて言えば情念、が物凄く、(今回は佐渡で健康的に撮れたし、結構ライトな話になるかと思っていた笑)、それを三本立て続けにみたら、一般的にはヘヴィだろうかとか.. 佐渡という場所もやっぱりあるのだろうか。みんなの力だろうか。無垢なのにカルマティック、とも言える。自然の理は、やっぱり忘れていたものを思い起こさせ、それは見慣れていない。また、映画の中の誰もが、時間の中、惑星の上、物質の限界を感じる一方で、どこか遠くに声を届けることを試みている。(そしてそれは現実で生きているわれわれの世界にも繋がるとは思う、)疑似科学的だけど唯物論的なので、サブカルチャーによくあるようなポップなロマンティックさやスピリチュアリティというよりは、もしかしたらやや狂気寄りなのかもしれない。..というか、自然自体が人間からしてみると狂っていると私は思うのだが。(深い安らぎを感じると同時に。そして本能的にはもちろん逆なのだ。狂っているのは人間。) 未来篇のあるシーンは、ギリシア劇のクライマックスか何かかと思った。不条理劇っぽくもあるけれど。 美術で現場の真っ只中にいた山井隆介君に未来篇を少し観てもらい、シビアな言葉をもらって、もっと説明が必要かなぁと思っていたのだが、昨日は、マンチェスター滞在中のNozomu Matsumotoさんに未来篇、現代篇について、説明がもっと全然いらないのではとの感想をもらった。 ノゾムさんは2回ずつも観てくださり、劇的ジェスチャーの情報と、観る前には予測できないような、生活的な動作の美しさがバックグラウンドを映していることについて、また1カットが継続していく時の情報の質と量について、客観的な意見をもらえた。 生活的なシーンは、私的には正直いうと、好きなのだが、観客はこれに退屈するかもしれないな、と思っていた部分ではあったので、この意見には大変励まされた。 音も音楽もほとんど要らないでいけると、意見をもらえ、映像が伝わっていることに安心を覚えた。 山井君は一方で状況が全然わからないと言っていて、この二人からもらった言葉は一見反対に思えるけど、どっちも必要だろうと思う。 本当にかなりのあるあるだけど、個人的な思いによって長回しや対話のショットを残してしまうことがあり、それを「情報」というクールな言葉に置き換えてもらえたのはありがたかった。 私にとっては粘土とか、切ったり貼ったりの作業に似ていて、そんな風にして、ここ数週間は、160分あたりを行ったり来たりしている。あと30分切ることができたら、真髄しか残らないとも思うし、一方で映画論理を助ける潜在的な線もプッツリ切っちゃうかもしれないなぁ..という思いもあり。なかなか難しい。 そのシーンを撮ったという事実は、その後の役者やスタッフの存在感や関係性に微細な空気として残るはずと思う一方で、「観客にとっては見えるものしかないのだから」という考え方も根強くある。 ただそのラインが、2回見てくれたノゾムさんが気づいていないとしたら、機能してないわけで、バッサリ行っても何ら問題ないとも言える。 例えば、液体、気体、固体、などと、それぞれを別の状態の映画だと考えれば、編集ももう少し(液体や気体に対しては)大胆になれるし、三つのパートの相互の構造的サポートもできて、全て観る意義も深まるかも。(フーガ、とかも思っていたが、アクチュアルではなかったか) また、三篇で共通するのは音楽で、音楽のおかげで編集で手放せそうだ。 イリュミナシオン、デュアル・シティでは、死にたくない、ではなく、死んだ人に会いたい、が人の最大の欲望、願望だと考えるところが起点だった。(三部作目もあるのだけど、ネオレアリズモのようなことをもう一度したいという気持ちは一切ないので、撮るべきではないと現時点では考えている。全て2011年3月11日の地震とそれによって続いている変化や明らかになったことが契機となっているという意味では、三部作目が『コスモ・コルプス』であるとも、言えるのかもしれない。*) 今回は、私の実人生での神秘的体験、さらにいつもカメラを持っているからこその実録映像あり、を、映画と接続するのを一つのテーマにした。でもそれが事実かどうかなんて、他者は結局わからない(映像残ってても)。 そして映画を撮ることで分かったのは、確かに常識的ではない稀な神秘体験を私は何度かしたけれど、ふと自分の身の周りに広がる風景やひとに思慕を感じている時、ああ全部これは神秘なんだという、これもよくある感慨だった。そしてそう言った時にはもう、映画的であるとか、映画を撮っているとかそういうことは後景に退いて、ただ生きているということが、そこに現れるのだった。 --- 以下にはやや残酷な記述があります。 *もう一つアセンション・リバーというタイトルの物語を作りたいのだが、これは実際にあった猟奇的な事件に基づいた話で、映画化したいとは思わないので、ー映画はどんなに共同で作っても、基本は起こすことのサディズムと起こったことの傍観なので、記録する価値があったり、感情的な昇華ができないものを、コレクティブでやるべきでないと思っている。(文字通りの)ゴミやカルマを映画制作で増やしたくないという気持ちもあり、個人的に作って納得すればいいかなと。。 これは、2012年の動物虐待の事件で、数年後、アライグマが犯人だという、何とも言い難い形で幕が引かれたのだが、その後も散発的にそういった出来事は続いていて、愛好家もいて、インターナショナルに行われているのが摘発されたというニュースも最近ではあった。書きたいと思いながら、2023年になってしまい、もはや、こういった暗い欲望を中心とした作品の、今日的意義があるとすれば何だろうか..。みんな快感ですらやっていなくて、お金や目立つことが動機なのだから。時代遅れだし、素材としたとしても現実よりもずっと虚弱なのでは?と、考えていた。 しかし最近真弓さんとの読書会のために読んでいる『ジェンダー/セクシュアリティ』という本の中にあった、「生-政治とは違う線ーーそれを、ここでは取り敢えず「マゾ-政治」と呼んでおこうーーを、ヴェイユから引き出せないか」というとても面白い言葉に、すこしだけまた希望を持った。 2012年の事件について、やはりここでも、潜在的な動機としての誰かの祈りに興味があったのだと思った。だから、自分は物語化するとしたら、そこをそう読み取れるような物語にしたかったのだろうと。古代、人間は生贄を神に捧げていた。最近、私自身がお肉をあまり食べられなくなり、生贄にする行為は、食べるときに殺すことへの感情的な葛藤があったからなのではないかと身近に感じるようになった。その矛盾に折り合いをつけるためにあえて殺して神にも食べさせる。あるいは自分と同じ人間の誰か(="自分"自身の一部)を生贄にする。ヴィーガンですら植物を殺さなければいけないわけで、そこで筋を通すことは難しい。そういったことをまざまざと見てしまう人が、罪をあえて犯す方向性にいくのは、罪によって罪を塗り重ねて見えなくする、あるいは、罪を(そのままでは苦しいので)快感にする、という心理は、理解できた。また、2012年当時、動揺の中で、社会全体が注目するもの(反原発など)があったので、その裏で起こっている事件、という感じもあり、連続しており、発見場所もネットで探すことができ、何かのメッセージなのかな?と地理的妄想が広がっていった。何度か現場を周りもした。しかし前述した通り、今では、もっと即物的な事件がたくさん起きている。そして一番にはそう言った即物的な事件に関して、自分はどういう気持ちなのか理解が及ばず、インスパイアもされない。でもお金のために殺すのは、生業のために殺すのと同じではないかという理解の仕方になってしまったりもする。生業でやっている方達が心を動かしていたら成り立たない。同じ心理状態とも言える。そしたら今度はなぜ殺されるべきものと殺されてはいけないものが存在するのか。こういう厨二病的な矛盾はやはり決して解けないのだと思うけど、せっかく作るとしたらそういうところについて自分が考えざるを得ない装置としてそのうち物語を作りたい。「マゾ-政治」についてはまだ意味がわかってないけど、サディズム過多の件だったので、これはと思った。 この本自体、根本的な考えのもつ、透明感(?)があるというのか、とても面白い。 |

AuthorFilmmaker Archives

July 2024

|

RSS Feed

RSS Feed