|

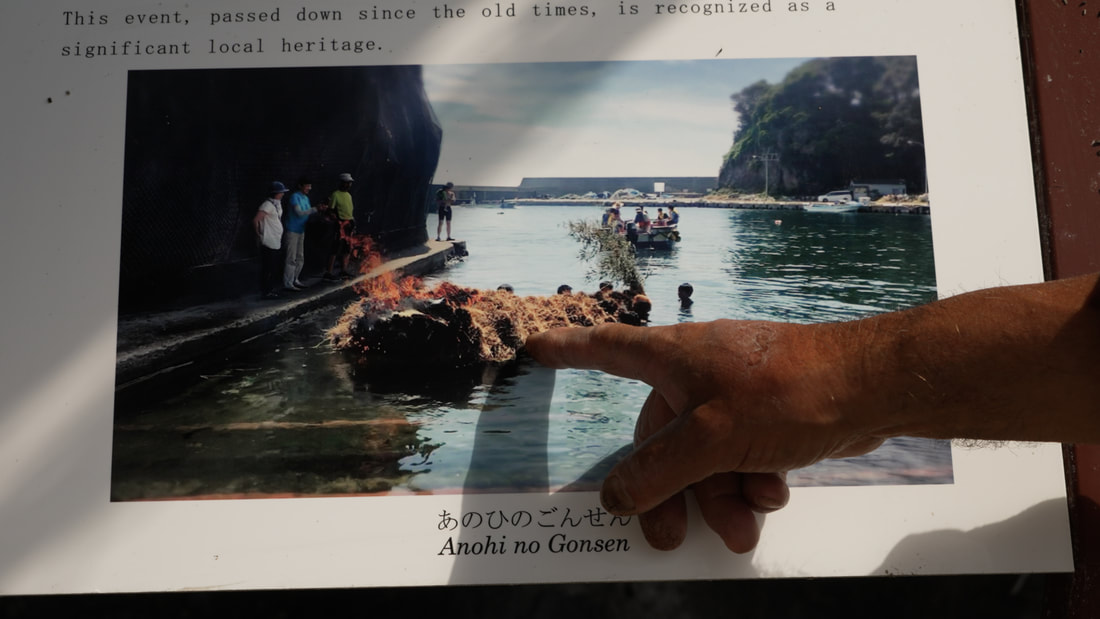

すっかり夏になってしまいましたが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。 私は、新潟県佐渡市で行われる、さどの島銀河芸術祭2021に参加するのと、 新しい映画の撮影の夏になりそうです。 さどの島銀河芸術祭2021 会期 2021/8/8(日)から10/3(日) 場所 旧虫崎分校 山井隆介君と一つの空間で展示します。 共同コンセプトは、 「一万年後の存在とのコミュニケーション」 ウェブサイト https://sado-art.com アーティストページ https://sado-art.com/2021/06/26/山井隆介+長谷川億名/ 佐渡島は、相川にある友人のご実家に泊まらせていただいたのが初めてで、 その後、帰ってきて偶然山井くんから芸術祭のお話を聞き、勝手に縁を感じています。 島へは、新潟港から佐渡の両津港までフェリーで渡ります。 その両津港から車で30分ほどの虫崎集落に分校「内海府小中学校・虫崎分校」があります。 高いところにあって、海が一望できる、とても古くて美しい場所です。 昔は学校の体育館で、今は盆踊りなどの際に集落のコミュニティスペースとして使われている建物をお借りすることができました。 (追記)滞在中お世話になった、兵庫勝さんによる文章。 強い気持ちと、虫崎愛に溢れています。ぜひ読んでみてください。 限界集落の「100人盆踊り」に託す願い 海山の幸豊穣な佐渡島・虫崎 https://renews.jp/article/1356/ フェリーはカーフェリーとジェットフォイルの二種類があって、値段と乗船時間が違いますが、私は最近は新潟に前泊して朝一のカーフェリーに乗っています。 島内の移動では自動車は必須だと思いますが、長距離の本格的なサイクリングやバイクも面白いかもしれません。 後述する、Iroという宿は両津から二時間ほどの小木という場所にあり、南側ですが、こちらも琴浦洞窟や、昔は海の底にあった洞窟で貝殻の跡や遺跡が出土していることから初期の縄文人も暮らし、さらに日本最北の磨崖仏もあったりと現在でも信仰の場になっている岩屋山石窟、そして宿根木、万条敷などだいぶ見所があります。 佐渡では蛍(*六月まで!) や夜光虫も見ることができますし、海はもちろん綺麗です。 よかったらひと夏を過ごしてみてください。 ---- 私の作品の方の映像制作には、 撮影監督として守屋雄介くん 現地のコーディネーター兼出演者として、小木の宿、Iroのゆうこさん ゆうこさんにご紹介いただいた佐渡琴浦の漁師さんたちや葛原さん、 琴浦や姫津のストリートで出会した方々、さまざまな佐渡の人に関わっていただいています。 話の合間合間の仕草や顔を元にした、ポートレイトとしてまとめるつもりでしたが、 捕鯨船や蟹工船の話など思いがけない話がたくさん伺えて、ドキュメンタリーとしての制作を続けたい感じすらしてしまいました。 ただ話を伺うというのは自分の想像よりずっと面白いし貴重である一方で、基本的に「過去の話」になる。 そこと、その人の創造性を記録することとの折り合いが難しいのだな、と今更ながらやってみて思っています。 語ること自体創造的なことだとは勿論思うけれど、現在の創造性、未来に向かった創造性、何も持っていない軽やかで現実と断絶のある創造性、みたいなものに触れるにはやはり一緒に生活したり長い関わりが大事だなと..。 最終的にはここからの1~2週間で形を決める予定です。 劇映画自体は3篇の、登場人物も時代も全く違う佐渡を舞台にした映画を一つに交錯させるつもりで、一編目は、一万年後の存在が主人公です。 能にはもともと、時代を超えたコミュニケーションというテーマが入っているということもあり、『融』という演目の中の、 「一輪も降(くだ)らず万水も昇らず」という世界(宇宙)の理を顕すような言葉、 一方で、水面に映った月と水中の魚が重なるイメージ..に驚いて、オリジナルの映画を作り始めました。(この一輪というのは、月のことを言っています。塚本邦雄が本の中で紹介していて心に残っていた、 「月一輪凍湖一輪光りあふ」という橋本多佳子の句を思い出す。子規にも「月一輪星無數空緑なり」という作品があるようだ。どっちも佐渡っぽい。) 結果として、今は登場人物もテーマも、世界の色彩も変わりましたが、融に感じた魅力は少なからず残して行きたいと考えています。 光源氏がモデルとも言われる出世争いから外れた男が、陸奥の千賀(仙台)にある塩竈の美しさを聞き、莫大な労力をかけて海を京都に造ろうとする。毎日難波から水を汲ませ、塩を焼かせ、船を浮かべて楽しむ。その風流というよりは狂気と呼べそうな、厭世的で砂上の大楼閣的な行為、しかしそのあと海は継ぐものもおらず今は荒れ果て、水を入れた桶を肩に担いだおじいさんが、廃墟の只中で昔について語っている.. また、見学させていただいた、6月末の能の発表会で、お話を聞いた祝先生が踊られた演目が「融」だったという偶然もある..。 実際に祝先生の舞台を見て、映画の中でも能のシーンがあると本当に感動するだろうとは思ったが、さらにまとまった予算が必要なので、今年〜来年を目処に今色々な助成金を探しています。 そして結局、6月末は劇映画撮影の予定でしたが、こちらは8月〜になり、 6月中は、守屋君の紹介でIroに泊まらせていただいて(最初の方は写真家の細倉真弓さんもなぜか同行して笑)、ロケハンとリサーチをしていました。 毎日不思議なことが起こってはいたが、帰るとバタンと寝て、朝起きると行動して..という感じで、まとめる機会がなく、これまで過ごしてきてしまっていました。 一人では無意識に省エネしてしまうが、協力して行動すると、それも島のような場所に一つの来るべきヴィジョンを求めての泊まり込みだと、行動も考えも、現象-感覚も、何もかも拡大するなぁと思います。 --- 今回漁師さん達、奥さん達からは、海女さんの話で聞くような不思議体験は全く聞けなかった...という意味では、北洋も近海の漁師さんもどちらも、現実的、と言ってもよかった。ただしその現実の中の「海」は、私が見ているものよりも、ずっと美しいものだということも言葉の端々からだが理解できた。 ガラス箱を眺めるのが何よりも楽しい、釣りがとにかく好き、海が好き、など..。 琴浦の漁師さん達からお話を聞くところから始まったので、遠洋漁業の、ずっと海の上にいる漁師さん達はどうか..と、姫津へ行ってみたけれど、お祭りや供養や遭難の記憶などはあっても、ものすごく健康的で、やはり実感を伴った超自然的な体験、という風な話は聞けなかった。 (ただし、「この村は漁師村で、石見の国三名の漁師を、相川の炭鉱夫たちが食べる魚をとるために連れてきたのが始まり。数年前にその33周忌だった」姫津で聞いた村が開かれた瞬間についてのこの言葉には、神話のような魅力を感じた。 また、山の人、葛原さんという方には、 彼の祖父母の代まではそういった神と一体の感覚は日常茶飯事だった..、という言葉も聞けた。) 実際通りすがりの人間に生き死にの話、神がかった話は、なかなかしないとは思うけれど、それ以上に、能の祝先生に「幽霊や化身などの役をされるとき、どういう気持ちで役になるのか」と伺った際、祝先生は(人間の)言葉よりも、まず、身体知の方なんだなと思ったように、実際、体で日々感じていることを、言葉で説明もできないだろう。今回の漁師さん達の世界観や現実性についても同じことを思った。 言語は体験から切り離す部分があるだろうし、..山井君とも「超越的な言語」という矛盾について話したが、人間の言語はむしろ、交流を制御する弁のような仕組みになっている(人間の場合は、言語によって交流できるとかよりも、言語がなかったら一緒くたになってしまうものを切り分け、少しずつ交流させたり、概念だけを個別に発展させるような意味で)、方が大きいな..と最近は感じている。 言葉を介してというよりは、排して、漁師さんそれぞれの頭の中に入る位になり、 誰でもの頭の中から、外見ではわからない内面、感性や感覚を通して、哲学的な真理を言葉(映像言語でも。というかむしろ映像言語だからこそ?)で導き出すことまでできたらそれは素晴らしい.. ・語れることの深層にどうやったら入っていけるのか? ・例えば動物は映画を撮りたいなんて思わないよなといつも思ってきた。でも人間の子供は皆、おもちゃのようにカメラを使いたがる。 ー また、両津民俗博物館の池田先生のお話で、佐渡で能がこれほどまでに(一時期は島内に200個とも言われるほど、各集落に一つの能舞台があった。)支持されてきたことについて、能独特の思想が、佐渡の人たちの精神性に合っていた部分があるのだろうか?と質問した時返ってきた答えは、 「能が流行った理由は、民衆の蓄財を防ぐため」というものだった。 一つは能はお金がかかるでしょう。だから、村人たちがお金を使って、上に反乱しないようにした。 もう一つは集落ごとの競争心。この二つによって、佐渡では能が盛んに行われるようになった。- 能が散財させるために..政治的に利用されていたというのはかなり意外でショックでもあったが、世の中の仕組みを目の当たりにした気分で、印象的だった。 「それでも何か、独特の..精神的な共感とかはなかったんでしょうか..」とさらに伺ったところ、 「う〜ん、そうだねぇ、能の鬼の衣装って、ウロコの柄でしょう。それから、佐渡島って、鬼ヶ島のモデルと言われているでしょう。そういう、鬼っていう怖い、でも翻るとすごく良くもなる..そういうものへの共感があるのかもしれない」

0 Comments

Your comment will be posted after it is approved.

Leave a Reply. |

AuthorFilmmaker Archives

July 2024

|

RSS Feed

RSS Feed